2025年7月25日(金)〜27日(日)の3日間、東京都立産業貿易センター浜松町館で、「ものづくり匠の技の祭典2025」が開催されたよ。10回目を迎えた今回、10周年を記念する特別作品として、祭典を象徴する「匠」という漢字をかたどった「匠モニュメント」が、ものづくりの匠たちの手で製作されたんだ。磨き上げた至高の技と新しい技術の融合によって作られた渾身の大作。製作に携わった匠たちに話を伺ったので紹介するね。

文字の型を美しく仕上げた、建具の技

大工道具として使われる直角の指矩(さしがね)を表す「匚(はこがまえ)」と、手斧を表す「斤(おの)」から成る漢字―「匠」。匠の漢字をかたどったモュメントの躯体部分を手がけたのは、建具の匠・友國三郎さん。イメージ図をもとに、「はこがまえ」の表現を考えながら作業を進め、上部の横軸に「葦簀(よしず※)」、縦の支柱に「麻の葉紋様の組子」を仕込み、精緻に作り上げたよ。麻の葉文様は、平安時代から仏像の装飾として衣服の図柄などに使われてきたもの。友國さんは、六角形の幾何学文様を四角い文様にアレンジし、さらに紋様を飛び飛びに配置することで、デザイン的に緩急をつけているんだ。

上:葦簀(よしず)を組み込んだ横軸

上:葦簀(よしず)を組み込んだ横軸

左下:麻の葉紋様の組子

今回、材料に使用した多摩産の杉材は、木の目の硬さが均一ではなく、加工に苦労したそうだよ。「匚(はこがまえ)」の型が完成しないと、他の匠たちにバトンを渡せないので、限られた時間の中、大きな責任を感じながら、作業を進めたそうだよ。細部まで美しく仕上げられているところは、さすが匠の技だね。

※葦簀:葦(あし)の茎を糸で編んだ簾(すだれ)。目隠しや日除けとして使われる。

上:カーブしている部分

上:カーブしている部分

細部までこだわりを込めた銅板加工

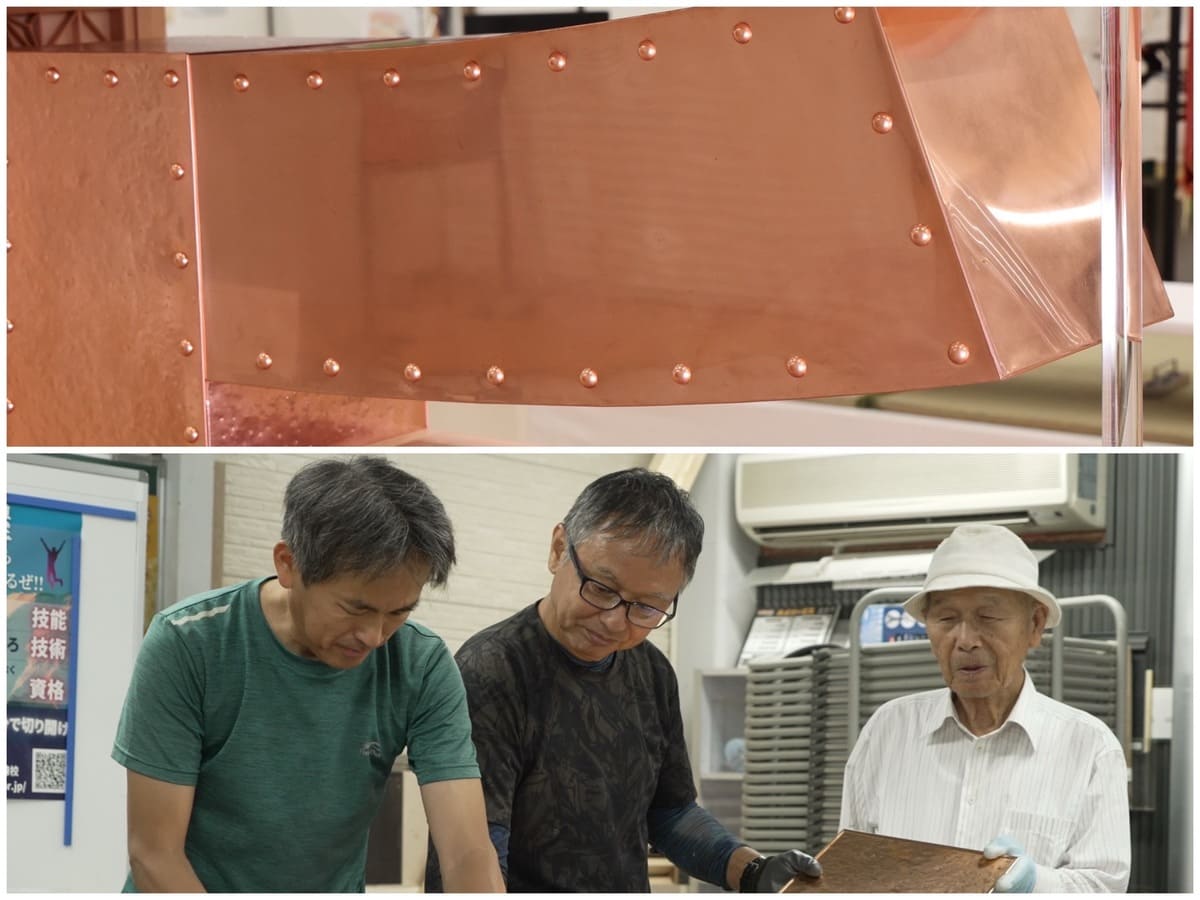

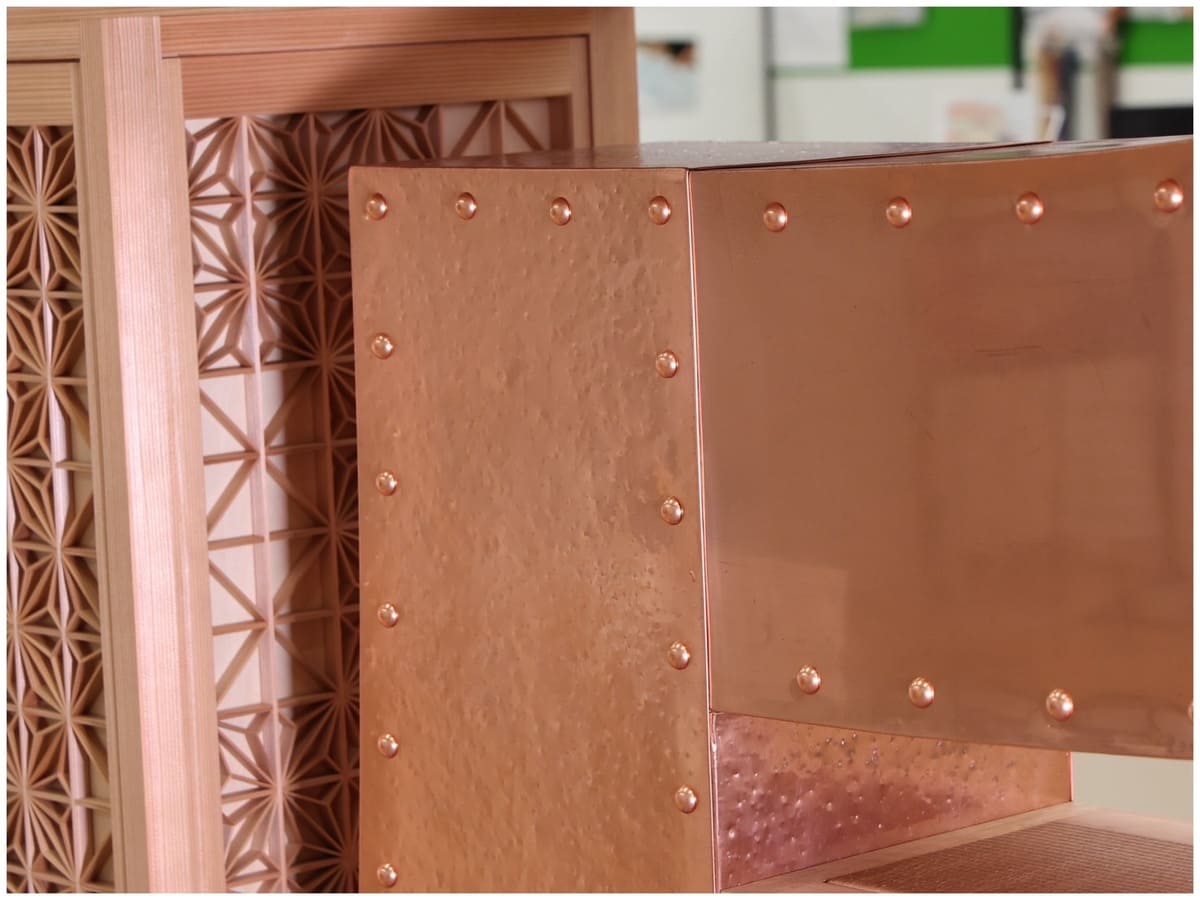

中央の「斤(おの)」の二辺を担当したのは、板金の匠・阿部道雄さん、岩井敢士さん、大月信雄さん。木で組んだ下地と板金部分を含めた重量は約30kg。なるべく軽量化するよう製作したそうだよ。作業は、まず型板を作り、加工に必要な線や印を金属板に書き込む「けがき」という作業で寸法を割り出すんだ。正確に「けがき」を行うことで精度の高い加工ができるよ。数ミリでも誤差があれば、最終的な組み上げが難しくなる。特にカーブしている部分の寸法出しは苦労したんだって。

エンボス加工と飾り鋲

エンボス加工と飾り鋲

銅板表面は、異なる叩き方と加工法で凹凸をつけて、エンボスの風合いに変化を出し、さらに周囲に飾り鋲を打つことで、アクセントを加えているよ。中央の横棒との接点までは、直線上に飾り鋲を均等に割り付け、カーブしている部分は、視覚的なバランスを考えて、放射状に鋲を打ち込んでいるんだ。間近で見ると、銅板が高度な技で丁寧に仕上げられているのがわかるよ。

上:天然のい草表と藁床の畳

上:天然のい草表と藁床の畳

左下:和紙表(おもて)。床はボードを使用

伝統的な畳の価値を再確認

中央の横棒部分の4面を手掛けたのは、畳の匠・小曽根涼一さん、濱組英基さん、常川泰平さん。表面と上面、側面は、和紙を織り込んだカラフルな「和紙表(おもて)」で仕上げ、床(とこ)は現代風のボードを使用。裏面は、熊本県産の天然のい草表を使用した本格的な畳をはめ込み、伝統的な藁床(わらどこ)を使用しているよ。藁床の角をきれいに見せるため、檜の板を縫い付ける「板入れ」という加工を施し、畳縁(たたみべり)に特殊な柄の布をあしらっているんだ。この縁の絵柄をぴったり合わせるのが難しくて、技の見どころの一つだよ。畳は本来、部屋に敷いて使うもの。こういうひと味違う畳の表現に触れることで、みんなに日本の伝統的な畳の価値を再確認してもらえるといいな。

瓦で、文字の重厚感を表現

下部の二辺は、最高品質のいぶし瓦を精巧に張り込むことで、モニュメント全体に力強さと引き締まった印象を与えているよ。この製作を担当したのは、かわらぶきの匠・渡辺重幸さん、神谷裕子さん、深井忠一さん、。日本三大瓦の産地の一つで、いぶし瓦生産量日本一を誇る兵庫県淡路市の「淡路瓦」が使われているよ。いぶし瓦は、粘土を焼き上げた後に窯の中で燻(いぶ)す「燻化(くんか)」という工程を経ることで、表面に炭素膜が形成され、耐久性が高くなるので、外壁などにも使われているんだ。技の見どころは、瓦の角のすり合わせ。瓦自体に厚みがあるので、両角を合わせるのは、すごく難しい作業だよ。2枚の瓦が交わる角の部分を三角に切り落とし、端を合わせて直角になるよう加工しているんだ。燻した瓦材を使うことで、匠という文字に重みが加わり、モニュメント全体にどっしりとした貫禄が生まれたように感じるよ。

生の花が醸し出す、生命力と躍動感

最後に、台座を美しく飾ったのはフラワーの匠・田邊和則さん。日本の新しい花文化「花手水(はなちょうず)」を匠の技で再現したよ。花手水とは、神社や寺を参拝する際、水で手や身を清めるために設けられた手水舎(ちょうずしゃ)の手水鉢に花を浮かべたもの。今回は、水を含ませたスポンジに花を刺し、その周りに置いた皿に水を張って花を浮かべることで、花手水に見立てているよ。色とりどりの花を立体的に生け、花の香りや質感に加え、花の間から水面が覗くことで、涼を感じられる構成にしているんだ。

匠という漢字の「和」のイメージに対し、「洋」の花材も取り入れながら、この時期に出始める珍しいバラを使うなど、季節の多彩な花を生けているよ。モニュメント全体の色合いを考慮し、紫、ピンク、白、グリーンに加え、差し色として黄色を入れることで、和の雰囲気を巧みに演出。水を張った手水には、柄杓(ひしゃく)と小さな竹を添え、そこから細い枝が伸びる様は、清涼感とともに花の躍動を感じるよ。生の花が加わることで、モニュメント全体に生命力が宿り、生き生きとした作品になったね。

匠という漢字が示す通り、磨き上げられた匠の技が結集した「匠モニュメント」。それぞれの匠の創意工夫と想いが詰まった10周年記念にふさわしい作品として、会場を訪れた人たちの記憶にしっかり刻まれたと思うよ。

#TOKYOものづくり部

#TOKYOものづくり部

#113

#113 #112

#112 #111

#111 #110

#110 #109

#109 #108

#108 #107

#107