伝統的な匠の技やものづくりの技能・技術の魅力を発信する「ものづくり・匠の技の祭典2022」。会場では、ステージパフォーマンスの他にも、衣食住工のさまざまな匠によるブースでの体験プログラムや実演、作品展示などが行われたんだ。今回も、わざねこが作品展示や体験の様子をちょっとだけご紹介します!

匠たちの技の結晶、浅草寺・雷門モニュメントの秘密!?

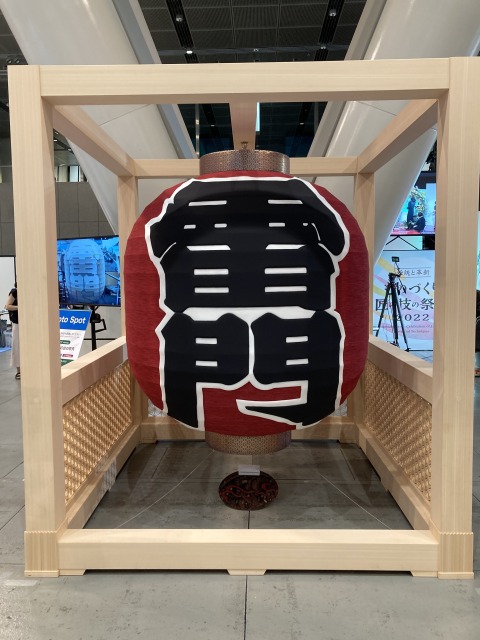

祭典の幕開けを飾る特別作品として、オープニングセレモニーでお披露目された「浅草寺・雷門」のモニュメント。東京を象徴する観光名所「浅草寺」の総門をモチーフに、椅子張りと建具の匠が高度な技能で製作したんだ。創建以来、幾度も消失と復建を繰り返してきた雷門は、まさに東京を代表する復興のシンボル。コロナ禍からの復興を祈願するとともに、今年の祭典が一般の来場者を迎えて開催できることへの感謝が込められているんだって。

椅子張り技術で再現した、大提灯

大提灯は、椅子張りの匠・藤元晶扇さんと井上洋一さんが椅子張りの技能と材料で製作、幅・奥行き約1.6m、高さ約1.9mの大きさに再現したんだ。「雷門」の文字は、実物の写真と見比べながら書体を微調整し、少し外に開くことで、正面から見た時にまっすぐになるようにしているんだって。文字を形どる布は、試行錯誤を重ね、全方向に伸びるレオタード生地を採用。一人がエッジ部分の生地にハサミを入れ、織り込んだら、もう一人が内側から生地をボンドで接着、ほつれを押さえながら釘で留め、表にシワが出ないよう丁寧に張り込んでいったんだ。下地の提灯部分の生地は、すすけた朱色の和紙を再現するため、黒い横糸が縫い込まれた海外製の生地を探し、文字周りの白い生地は、下の朱色が透けないよう、レオタード生地を2枚重ねているんだ。

近づくと、文字が提灯の曲面にぴったり隙間なく張り付いていることがわかるけど、その秘密は、提灯の内側に無数に伸びた紐。内側から、この紐を1本ずつ引っ張って、曲面にぴったり沿うように釘で止めているんだ。紐の数、なんと400本以上!1本1本、手作業で仕上げた大変な仕事だよ。

提灯は、竹籤(たけひご)を3〜4時間、水に浸けて柔らかくしてから曲げて、木製の型枠にボンドで接着することで、形を再現したんだ。上部の「重化(じゅうけ)」と呼ばれる化粧輪は、実物は金色。だけど、お守り袋を編んでいる京都の会社に頼んで、紫に近い青色ベースの生地に金糸を多めに加えることで、遠目から金色に見えるようにしているそうだよ。実物の大提灯の底部には龍の精密な木彫があるけど、これを再現するため、カメラマンに撮影してもらった実物の画像をビニールレザーにプリントし、内張の技能で貼りつけたんだ!細部にまで匠のこだわりが詰まった、大提灯。総重量約60kgの大作になったよ!

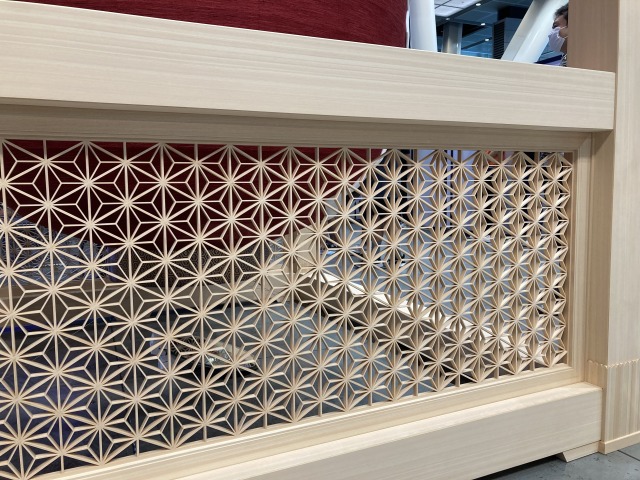

建具の妙技が華を添える、門構え

大提灯を吊る門構えは、建具の匠・友國三郎さんの手による高さ2.5m、幅2.4m、総重量400kgにも及ぶ作品。側面と後方には、平安時代から仏像の装飾としても描かれている麻の葉文様の組子があしらわれているんだ。立派な柱と組子細工が醸し出す凛とした佇まいが、大提灯を引き立て、圧倒的な存在感だよ。

麻の葉文様

麻の葉文様

建具は、正確な寸法を割り出すことから始めるんだって。だから、全体の寸法から柱を決めたら、側面の建具の枠と内側に装飾としてあしらう麻の葉文様の外周部の正六角形の寸法を正確に割り出してから、建具の造作に着手。いちばん手がかかったのが、柱などの大きい部材を組み付ける加工。普段、細かい造作を手掛ける建具職人にとって、重くて大きいものを刻むのは、慣れない作業なんだって。

沓巻(くつまき)

沓巻(くつまき)

柱の根元の造作は、沓巻(くつまき)といって、本来は銅板などで加工した化粧金物を巻き付け、柱の根腐れを防ぐもの。今回は、金物の代わりにヒノキを使って化粧を造作、少し厚みを持たせた形に収めたそうだよ。柱はカラマツという芯材を使ったけど、匠は柾目(まさめ:まっすぐに通った木目)がいいと考え、厚突(あつづき:厚さ0.6mmほど)の突板(つきいた:天然木を薄くスライスした板)の表面に鉋屑を貼ることで、柾目の柱に見えるよう仕上げてあるんだ。約3週間、匠が一人で取り組んだ門構えは会場に運ばれて職人たちの手でぴったり組み上げられたそうだよ。さすがだね!

小座布団製作体験で、綿づくりの技術を体感!

東京都寝具技能士会のブースでは、匠による木綿座布団の製作実演が披露され、寝具製作の技を間近に見ることができたよ。大人気の体験プログラムでは、寝具技能士が最初に勉強する小座布団の製作を体験できるんだ。夏休みということもあって、小学生からお年寄りまで幅広い年齢層の方々が参加していたよ。45cm角の小座布団は、ちょうど手が入りやすいから、いちばん簡単に作れるサイズなんだって。でも、ただ綿を詰め込めばいいわけではないので、意外と難しそう!匠のお手本では、外側の生地に合わせて綿を織り込みながら、風呂敷で包みこむように作り上げ、生地の中にきれいに収めていたよ。代表的な座布団の製作方法だけど、実はこの綿づくりがいちばん難しい技術なんだって。健康な毎日を送るのに欠かせない、快適な睡眠。眠りの質を高める上で重要な役割を担う寝具の専門家として、匠は、寝具や睡眠に関する疑問や悩みにも答えていたよ。

ものづくり体験を通じて、“なぜ?”を知る

金属材料の切削・板金・溶接・組立・組付などの基盤技術を活かし、産業設備用の治工具や医科学研究機器などを手掛ける株式会社西川精機製作所のブースでは、ミニアーチェリーの製作体験や電動超小型モビリティの紹介などが行われていたよ。「ミニアーチェリーをつくろう!」は、作って楽しいだけでなく、バラバラの部品を加工して合体し、組み立てることで、何か仕事をするものになっていくプロセスを体験し、同時に原理も理解することで、ものづくりの奥深さや面白さを感じてほしいんだって。

社長の西川さんは、自分が選手だったことからアーチェリーの開発を手掛けたり、クルマ好きが高じて、FRP(合成樹脂にガラス繊維などを加えて強度を高めたプラスチック素材)の技術を使って、電動の超小型モビリティを開発したり、自分のやりたいこと、みんなのこうしたい、ああしたいを具体的な形にして提供するのが、ものづくりの根幹だと考えているんだ。超小型モビリティは、西川さんが実際に通勤で使っているんだって。2人乗りの開発も、大学の研究室との産学連携で進めているそうだよ。ものづくりを通じて未来をカタチにする匠と、ものづくり体験に夢中の子どもたちに、頼もしさを感じたよ。

匠たちに話を訊くと、丁寧に、すごい熱量で教えてくれるんだ。みんな、ものづくりが大好き。話の端々から、匠の“ものづくり愛”がひしひしと伝わってくるよ。「好きこそものの上手なれ」というのは、ほんとだね。

#TOKYOものづくり部

#TOKYOものづくり部

#102

#102 #101

#101 #100

#100 #99

#99 #98

#98 #97

#97 #96

#96 #95

#95