日本のものづくりを支えてきた伝統的な匠の技と最先端のものづくり技術が集まる一大イベント「ものづくり・匠の技の祭典2024」。今回は、匠たちが卓越した技を披露したスペシャルステージの様子をお伝えするね。多彩なゲストがサポーターとして参加、会場を盛り上げてくれたよ。

匠のなめらかな針さばきに、びっくり!

和裁の匠のステージでは、基本技能の「運針」が披露されたよ。「運針」は、両手指を上下に素早く動かしながら、まっすぐに針を運んでいく手縫いの基本。通常、着物を一着縫い上げる際の縫い目の数は、なんと一万針にもなるんだ。だから、技能者は、運針の技術に磨きをかけ、身体や生地に負担をかけずに縫い進められるようにしてきたんだって。実演では、サポーターの村重杏奈さんが運針に挑戦したよ。繊細な布地に丁寧に針を通し、正確に縫い進めるには、すごい集中力とリズム感が求められるんだ。速くて、布目を泳いでいくような匠のなめらかな針さばきに、村重さんもびっくり!

左:おくみつけの様子

左:おくみつけの様子

右:三つかがりの様子

仕上がりの美しさと緻密な技術

次に披露されたのは、着物の柄を合わせて縫い上げる「おくみつけ」。真っ直ぐ縫い進めながら、2枚の生地の絵柄をぴったり合わせていくんだ。1枚の絵のような美しい仕上がりは必見だよ。

最後は、帯を仕立てる「かがり」という技法を紹介。 「三つかがり」は、 3本の糸を使って帯の端をかがっていくので、糸が1本切れても、ほつれないのが特徴だよ。帯芯を入れず、張りのある厚地をかがりで仕立てる「八寸帯」に使われる技法で、簡易的な縫い方が主流となった現代では、希少なものなんだって。110cmの帯の両端をかがるのに、匠でも朝から晩までかかるんだ。一見、簡単そうに見えるけど、集中力と根気がないとできないよ。独特の美しさを生み出す緻密な技術が求められる、和装の世界。その技能の奥深さに、村重さんも感動していたよ。

椅子張りに挑戦!

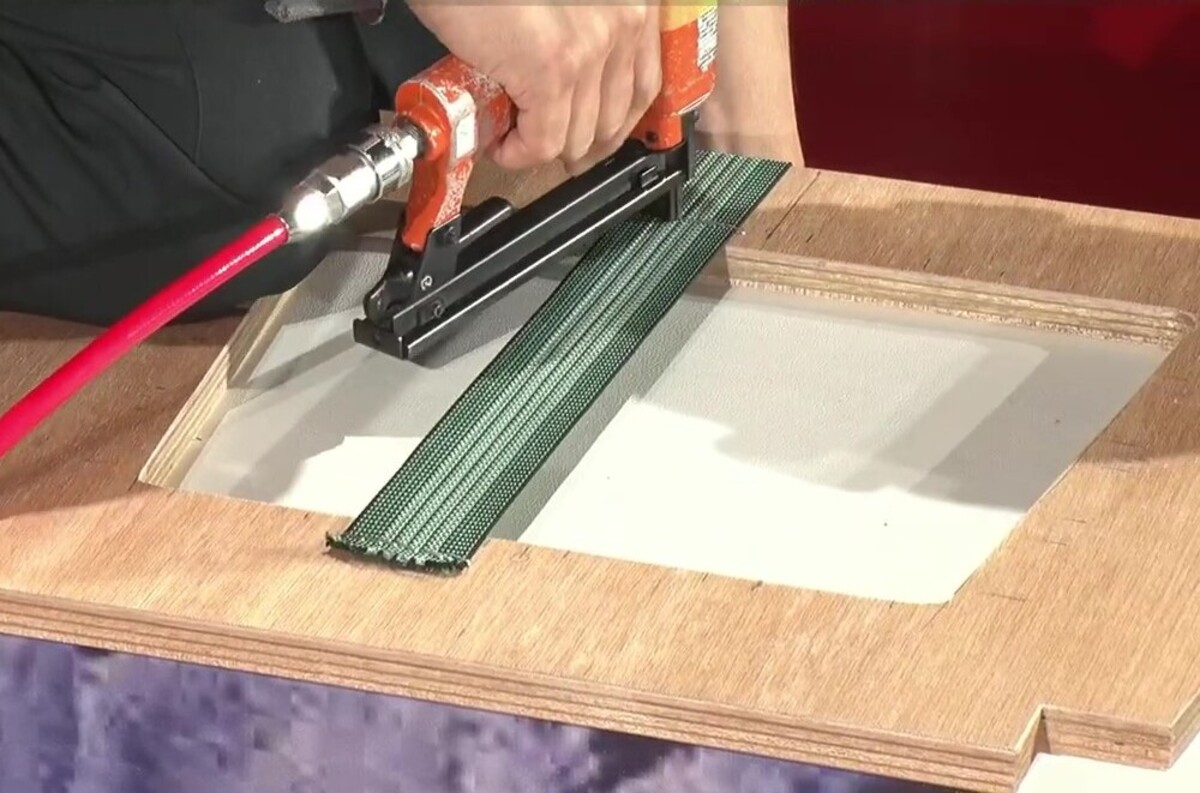

椅子張りの匠のステージでは、なかやまきんに君が、昔ながらの工具と材料を用いた伝統的な椅子張りに挑戦したよ。匠たちの登壇に続き、「天使のソファ」に座ったなかやまきんに君が登場。実演ではまず、座る部分の下準備、下張りからスタート。座り心地を良くするため、木枠にゴムを繊維状に編んだウェービングテープを敷くんだ。大きなホッチキスのようなタッカーを使って、ベニヤ板の木枠に縦横4本のテープを均等に張りながら打ち付けていくよ。さらに木枠にバネを張って、その上にウレタンを載せて、上から生地を張り込んでいくんだって。

椅子に込められた、匠の技と情熱

生地の張り込み作業は、タッカーで針(ステープル)を打ちながら、生地を留めていくよ。前後左右に生地を引っ張りながら、真ん中から均等に張りが出る状態に仕上げるんだ。実演では、釘とハンマーだけで椅子張りをしていた時代の技法も紹介されたよ。座面にバネを固定するため、ハンマーで釘を打ち込んだら、バネ糸と呼ばれる麻紐を釘とバネに巻きつけながら固定していくよ。作業中は紐を引っ張りながら釘を打ち込むので、両手を使うことになるんだ。だから、口に釘を含んで、磁石が付いたハンマーの頭に口先で吸着させながら、次々に打ち込んでいくよ。“口は第三の手”といわれるそうだけど、これも職人技だね。最後は、仕上げの鋲打ち。等間隔に打って、美しく仕上げるよ。普段、何気なく座っている椅子だけど、匠の技と情熱が込められているんだね。

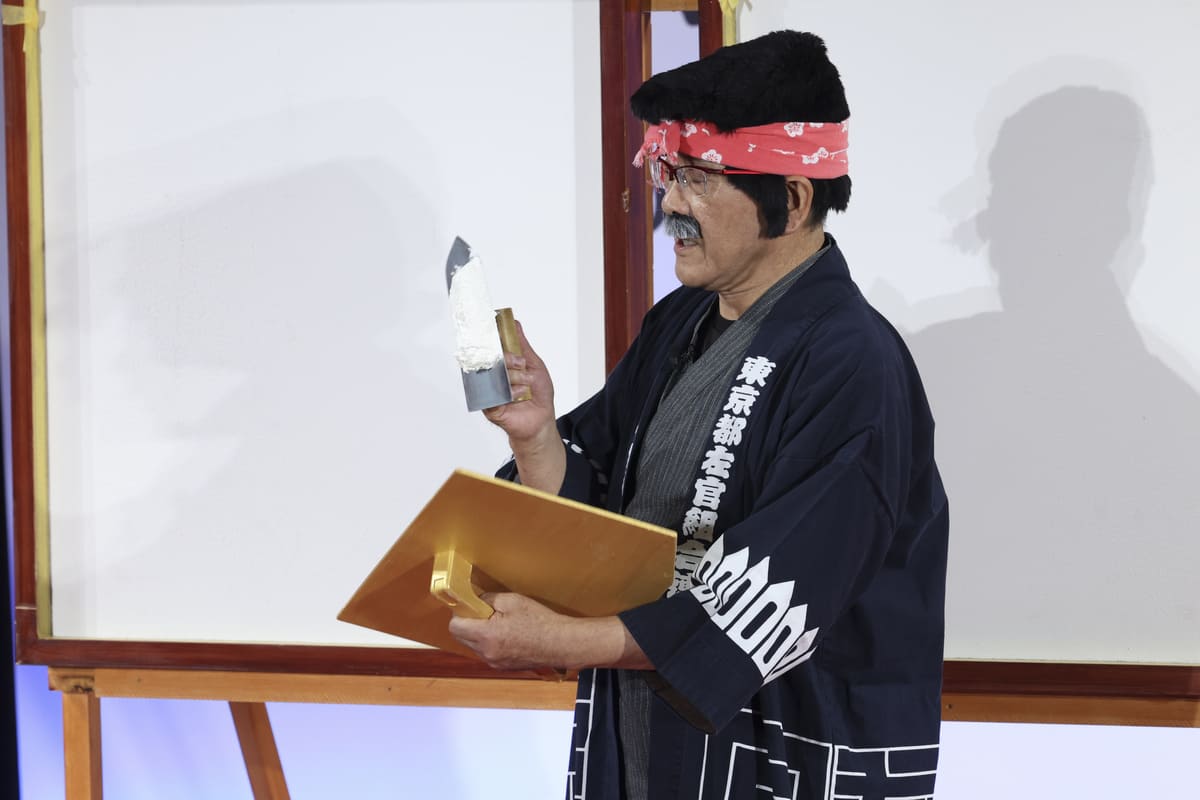

コントで紹介?左官の技

左官の匠のステージでは、なかやまきんに君が漆喰(しっくい)を塗る左官技能に挑戦!「親方と弟子」という設定で、左官の工法や技能を紹介するコント風のステージだったよ。漆喰とは、消石灰(水酸化ナトリウム)を主原料とした壁材。この漆喰を900mm角の石膏ボードに塗っていくんだ。鏝板に漆喰を適量取り、混ぜながら手首を返して、鏝にのせる「鏝返し」の技を匠が披露。壁面の端から塗り始め、鏝の先端で漆喰を送り出す「送り鏝」という技で、輪郭から隙間なく埋めて、真ん中に向かって仕上げていくよ。

住環境の改善に貢献する仕事

左官では、下から上に塗り、横に逃げるのが基本。最後に鏝のお尻で壁面の端をきれいに撫でつければ、完成。匠の手の動きは軽快で素早いよ!鏝を自在に動かすには、手首に力を入れず、腕と肩の力で動かすのがコツ。この技をマスターすると、やっと一人前の職人になれるんだって。漆喰には、地球温暖化の原因となるCO2の吸収効果や湿気を調整する調湿性、抗菌効果やウイルスの不活化、不燃性などに加えて、結露やカビを防止し、ペット臭などの嫌な匂いを吸収し、シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドも分解するというさまざまなメリットがあるんだって。住環境の改善に貢献するのも、左官の大切な仕事なんだね。

匠たちがステージで披露したのは、日頃、見ることができない貴重な技能の数々。匠の技を実際に見学できるチャンスということで、ステージ前には大勢の人が集まっていたよ。こうした機会に、一人でも多くの人が、ものづくりに興味を持ってくれるといいな。当日のステージの様子は、動画配信されているから、ぜひ観てね!

#TOKYOものづくり部

#TOKYOものづくり部

#113

#113 #112

#112 #111

#111 #110

#110 #109

#109 #108

#108 #107

#107 #106

#106