江戸時代に生まれた硝子製法を受け継ぎ、手作業で一つ一つ生み出される硝子製品「江戸硝子」。1,400℃にも及ぶ高温で溶かされたガラスを鉄製の棹(さお)で巻き取り、「吹き」「押し」「延ばし」などの技法を用いてさまざまな器を形づくる江戸硝子について、田島硝子株式会社の小島達也さんにお話を伺いました。

江戸硝子とは

日本の硝子製造の始まりは、最古の硝子工芸品が発見された弥生時代にまで遡るといわれ、本格的に製造されるようになったのは、江戸時代。18世紀初頭に中国やヨーロッパから伝わった技術と日本の製造技術が融合して生まれたのが江戸硝子です。その製法を受け継ぎ、手づくりによる深みや味わいを持つ高品質の製品づくりで東京の地場産業として発展、2002(平成14)年には東京都の伝統工芸品に指定されました。ちなみに、江戸硝子に切子加工を加えたものが江戸切子です。

子供の頃の原点へ

大学の獣医学部で生物環境科学を学びましたが、就活の際、興味があることでなければ仕事は続かないと考え、いろいろ悩んでいました。たまたま江戸硝子の仕事を知って面白そうだと思い、サイトで募集要項を見つけたのが入社のきっかけです。12年目になりますが、子供の頃からものづくりが好きだったので、自分には向いている仕事だと感じています。

硝子製造の流れ

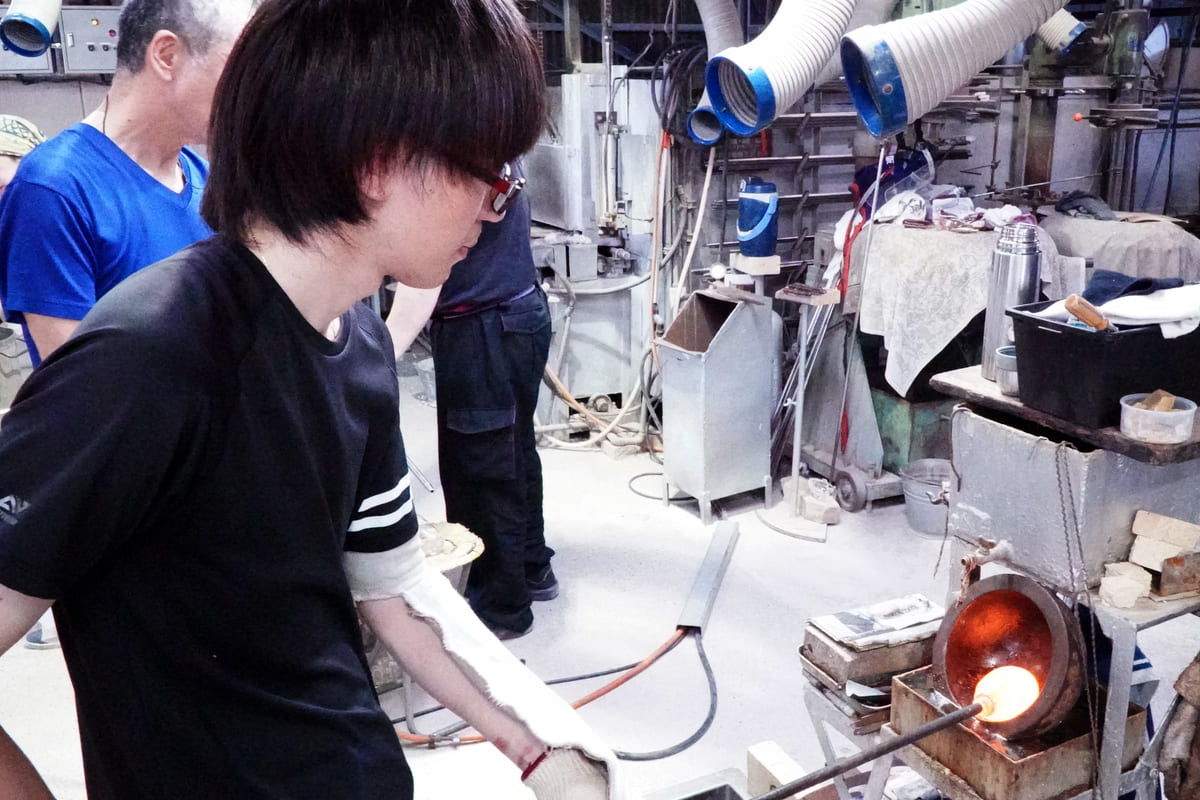

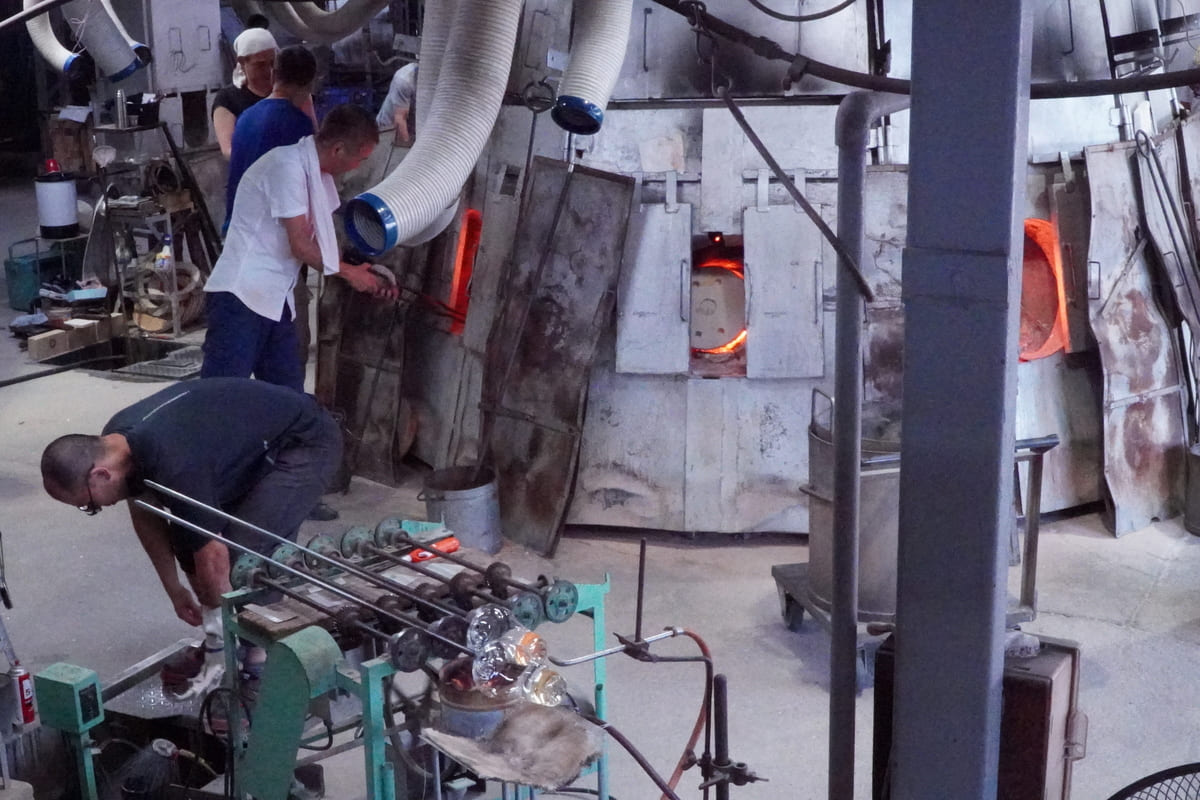

硝子製造では、内部が1,400℃の高温に達する溶解炉の中にある「るつぼ」で硝子の材料を溶かし、ドロドロの状態になった「硝子種(がらすだね)」を、熱した金属製の「吹き棹」に巻き取ります。このかたまりを「下玉(しただま)」といい、下玉の上にさらに硝子種を巻いて、「りん」と呼ばれる鉄製のお椀のような道具で形を整え、専用の金型の中に入れて息を吹き込みながら成形します。ある程度、冷めたら、形が崩れないよう冷却用の窯「徐冷窯(じょれいがま)」に運び入れ、ゆっくりと冷ましていきます。

チーム一体で動く

一連の工程は、4人一組で作業を分担します。吹き棹に硝子種を巻き取る「下玉取り」、下玉の上にさらに硝子種を巻き取って、そのかたまりを「りん」で形を整える「巻きや」、 硝子に息を吹き込んで成形する「吹きや」は親方の担当で、でき上がった品物を運ぶ「運び」は新人が担います。巻きを担当して4年になりますが、まだまだです。巻き取りでは、硝子に気泡を入れないことが大前提で、巻いた硝子種の重さを毎回揃え、親方が吹きやすいよう形を整えます。吹きを担当する親方を中心に4人で連携する組み仕事なので、周りの動きをよく見ることが大切になります。

成長のきっかけとなった経験

巻きを担当する以前は、下玉取りや色付きのガラスをかぶせた「被(き)せガラス」の色吹きを担当していました。作業は基本的に見て覚えます。薄もの、厚もの、形の大きいものなど、製品の特徴に応じて巻き方や吹き方が異なるため、それぞれに適した方法を現場で経験しながら、コツを掴んでいく必要があります。以前、イベントで使用する「ひびガラス」の注文を多量に受けた際、親方と二人で組む機会がありました。毎日、大変でしたが、仕事のやり方、心構え、品物との向き合い方などを学んだことで、自分が成長するきっかけになりました。

硝子は、繊細

硝子はとても扱いにくく、その日の温度、「るつぼ」に残った硝子種の量などによって、硬さが微妙に変化します。かなり繊細な作業で、調子良く進んでいても、突然、気泡が入ったり、同じやり方でも上手くいかなくなったり。特に色硝子は冷める速度が早く、状態を見極めながら作業を進めないと、種がすぐ使えなくなります。硝子の状態を感覚的に掴み、的確に判断するには、日々経験を重ね、さまざまな対処法を自分の中にストックしておく必要があります。そうやって常に自らの腕、技能に磨きをかけながら、形がないものに形を与え、価値あるものにしていくところに、この仕事の面白さがあると思います。

引き出物を、夫婦で自作

この仕事を始めてから、グラスに目がいくようになりました。ロックグラスが好きで、かわいいと思ったものを買ったり、自分で作ったりするようになり、家の中にグラスが増えました。結婚式の時は、自分たちで色入りの一口グラスをつくり、食前酒やビールを飲んでもらえるよう引き出物として渡しました。

伝統工芸品展開催

伝統工芸品の魅力を紹介する『第68回東京都伝統工芸品展』。期間中は、東京の伝統工芸品の展示・販売や製作体験・実演等に加え、能登半島地震により被災した輪島塗の販売も。この機会に、東京の伝統工芸品を手に取り、「伝統工芸品がある日常」を身近に感じながら、伝統を受け継ぐ匠の技の数々をぜひご覧ください。

| 社名 | 田島硝子株式会社 |

|---|---|

| 本社所在地 | 東京都江戸川区松江4-18-8 |

| TEL | 03-3652-2727 |

| 主な業務内容 | 江戸硝子や江戸切子の製造・販売、OEM(受注)生産 |

| ホームページ | 田島硝子株式会社のホームページへ |

#TOKYOものづくり部

#TOKYOものづくり部

#119

#119 #118

#118 #117

#117 #116

#116 #115

#115 #114

#114 #113

#113 #112

#112