金属を溶かし、鋳型(いがた)に流し込んで固める金属材料加工法「鋳造(ちゅうぞう)」。自動車や工業機械などの部品をはじめ、フライパンやマンホールの蓋など、さまざまな金属製品が鋳造加工で造られているんだ。1912(明治45)年創業の株式会社橋本鋳造所を訪ね、鋳造加工について教えてもらったよ。わざねこがリポートするね。

複雑な形状の鋳物を手がけるパイオニア

橋本鋳造所は、鋳物(いもの)一筋で創業から112年目を迎える老舗の鋳物工場。精密工作機械や半導体製造装置、液晶ディスプレイ露光装置などに使われる高精度・高品質の鋳造品を数多く手掛ける複雑形状鋳物のパイオニアなんだ。鋳造とは、熱で溶かした鉄などの金属を鋳型に流し込んで固める金属材料加工法の一つ。鋳型にはいろいろあるけど、橋本鋳造所では、「手込め」といって木や発泡スチロールの模型に砂を込め、模型の形を砂型に移して鋳型を作る砂型鋳造という方法を採用しているよ。鋳造のメリットは、自由に形をつくれる点。切削加工では、空洞や曲線があるものはつくりにくいし、形状によっては製造できないものもあるんだ。でも、鋳造なら、型に溶かした金属を流し込むので、ポンプやエンジンなどの曲線的な空洞や薄い形状、複雑な形状もつくることができるよ。実際の製造現場を見学したので、紹介するね。

左の写真:金枠に砂を詰める様子

左の写真:金枠に砂を詰める様子

右の写真:主型

鋳型をつくる

砂型鋳造には、主に3つの工程があるよ。

まず鋳物の外側の形になる主型(おもがた)をつくるんだ。上下に分かれた金枠に鋳物の原型となる模型を入れ、砂を詰めるよ。固めた砂から模型を抜くと、そこが鋳物本体の外側の形になるんだ。

次に、鋳物の中を空洞にするための中子(なかご)をつくるよ。主型と同じように模型に砂を詰めて型にするんだ。

最後に、主型と中子を組み合わせれば、鋳型の完成。

主型と中子の隙間に溶かした金属を流し込んで、周りの砂型を崩せば、鋳物の完成だよ。

橋本鋳造所では、1つの製品に対して、中子を50、100個単位で使う複雑な形状の鋳物も手掛けているよ。液晶パネル向けの部品などに使われる高度な技術なんだ。さすがパイオニアだね。鋳型は鋳物を取り出す時に壊してしまうけれど、使った鋳物砂は、機械で磨き、表面に付着した有機溶剤を取り除いてから再利用するんだって。

上の写真:不純物を取り除く作業

上の写真:不純物を取り除く作業

下の写真:注湯の風景

鉄を溶かして、注ぐ

鋳型に流し込む「溶湯(ようとう)」は、電気炉で熱を加えて鉄などを溶かしてつくるよ。成分調整と温度管理が重要で、溶かした鉄にガラスの粉を投入し、牛乳を沸かした時と同じように表面にできた膜に不純物を付着させて取り除いていくんだ。赤々と溶けた液状の塊をフックを付けた棒に引っ掛けて取り出す作業は、ドンという音とともに火花が散って、ちょっと怖いけど、豪快だよ。状態を確認し、温度が1,500度程度に達したら、取鍋(とりべ)に溶湯を取り出す「出湯(しゅっとう)」。その後、温度が1,400度くらいまで下がったら、鋳型に流し込む「注湯(ちゅうとう)」。流し込んだ鉄が、時間を置いて固まれば、鋳型から鋳物を取り出すよ。

鋳物を磨き上げる

取り出した鋳物の表面には、焼きついた砂が付着しているので、それを払い落とすために、ショットブラストという機械に入れるよ。ショット玉という鉄球を高速で当てて磨きをかけ、表面の砂を取り除いたら、グラインダーという機械を使って、表面のバリ(薄くて硬い突起)を取るんだ。バリが残っていると、触れた時のケガの危険や製品精度の悪化にもつながるので、バリ取りは滑らかになるまで丁寧に磨き上げるよ。ポンプなどの鋳物の場合は、水が流れる流動面を磨き上げるために、先端が高速回転する切削工具・研磨工具を使って念入りに磨くんだ。細かいものの仕上げ作業は、1日で終わるけど、形が複雑なものだと、3〜4日かかるんだって。集中力や忍耐力、手先の器用さが求められる仕事だね。

3Dデータで、鋳造をシミュレーション

鋳造品の製造方法は、大きさや形、材質によって異なり、これまでは職人の経験と勘に頼って鋳造方針を立ててきたんだけど、コンピュータの進化で、3Dデータをもとに、鋳型に流し込んだ時の材料の流れや固まる順序、欠陥の生じる可能性のある部位などを推測する凝固シミュレーションが活用できるようになったんだ。このシミュレーションをもとに鋳造方針を立てれば、製品の良し悪しを事前に検証できるし、これまでの経験則を加えることで不良率の少ない鋳物製造が実現できるんだって。ものづくりの世界も、デジタルの力でどんどん進化しているんだね。

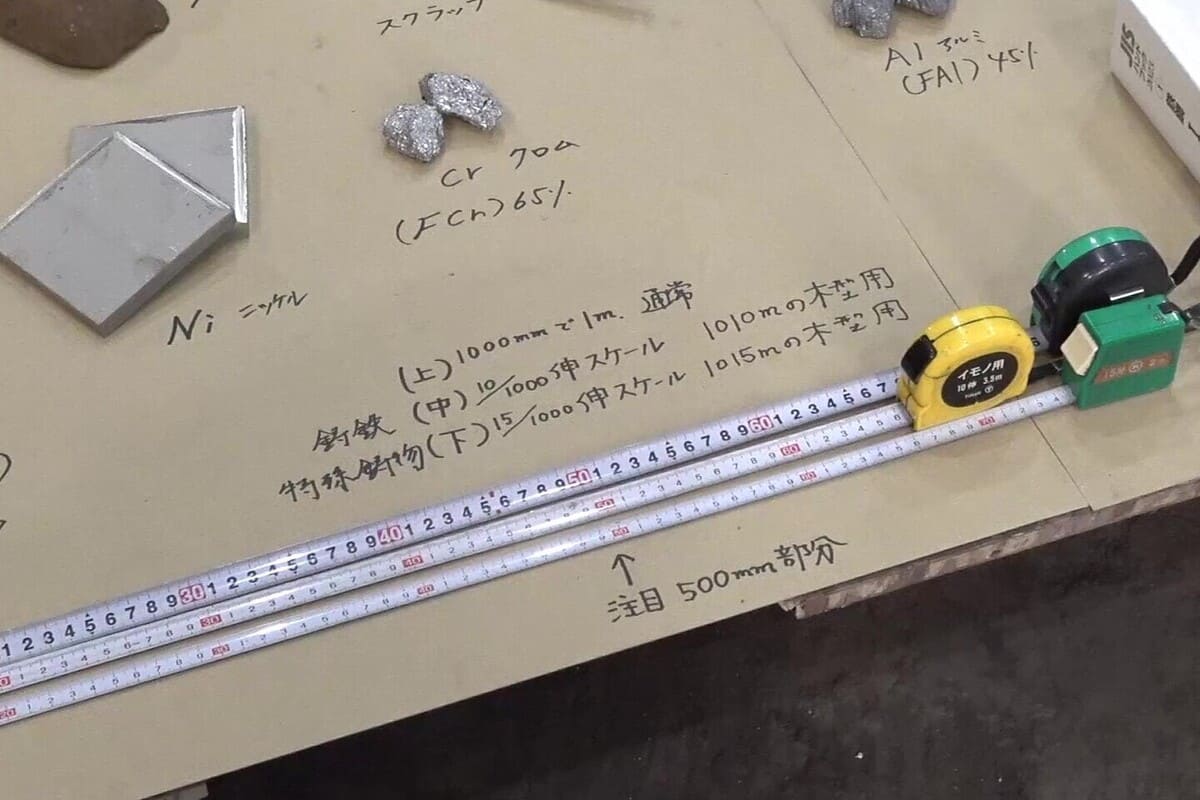

鋳物専用の物差し?

鉄は溶ける時に膨らみ、固まる時に縮む性質があるので、鋳型の原型をつくる場合、1mの木型だと、鋳物の仕上がりサイズは、1mよりも小さくなってしまうんだ。例えば、炭素(カーボン)を多く含んだ鋳鉄を鋳造する場合、1mの鋳物をつくるなら、“1,000分の10伸び”といって、収縮分を考慮して1m1cmの木型を作ると、ちょうど1mの鋳物に仕上がるよ。こうした鋳物用の型を製作する際は、普通の物差しではなく、実際の寸法よりも収縮分だけメモリ間隔が長く表示された「鋳物尺」を使うんだ。ニッケルやクロムといった特殊元素を含んだ鉄の種類によって収縮率が異なるため、それぞれに対応した鋳物尺があるんだって。こうした鋳物尺を使えば、いちいち計算しなくていいから便利。鋳物職人必携のアイテムだね。

| 社名 | 株式会社橋本鋳造所 |

|---|---|

| 本社所在地 | 東京都大田区京浜島2-19-10 |

| TEL | 03-3790-2151 |

| 主な業務内容 | 鋳造品製造および販売 |

| ホームページ | 株式会社橋本鋳造所のホームページへ |

#TOKYOものづくり部

#TOKYOものづくり部

#119

#119 #118

#118 #117

#117 #116

#116 #115

#115 #114

#114 #113

#113 #112

#112