日本のものづくりを支えてきた伝統的な匠の技と最先端のものづくり技術が集まる一大イベント「ものづくり・匠の技の祭典2024」。今回は大勢の来場者で賑わった出展ブースの様子をお伝えするね。体験プログラムや実演など、各ブースが趣向を凝らした内容でとても楽しそうだったよ。

江戸時代の情報誌?〜江戸木版画

江戸木版画は、いわば江戸時代のフルカラーの印刷物。アートではなく、庶民が気軽に楽しみながら見る情報誌のようなものだったんだ。例えば、葛飾北斎の浮世絵版画は、風光明媚な景観を伝える写真や絵葉書で、喜多川歌麿や写楽の美人画は、ポートレイトやグラビアみたいなもの。当時の値段は16文で、ちょうどかけそば一杯分の金額だったそうだよ。江戸木版画は、下絵を描く「絵師(えし)」、絵柄の色ごとに版木を彫る「彫師(ほりし)」、和紙に絵柄を擦り重ねて仕上げる「摺師(すりし)」が分業で製作するんだ。ブースでは、3色刷りの手刷り木版画による団扇(うちわ)の制作体験が行われていたよ。浮世絵と同じ手法で摺りの工程を体験、摺ったものを切り抜いて白い紙に貼り付け、団扇に仕立てるんだ。浮世絵がどうやってできているのか、なぜ色ずれしないか、体験を通じてわかるんだって。みんな、夢中になっていたよ。

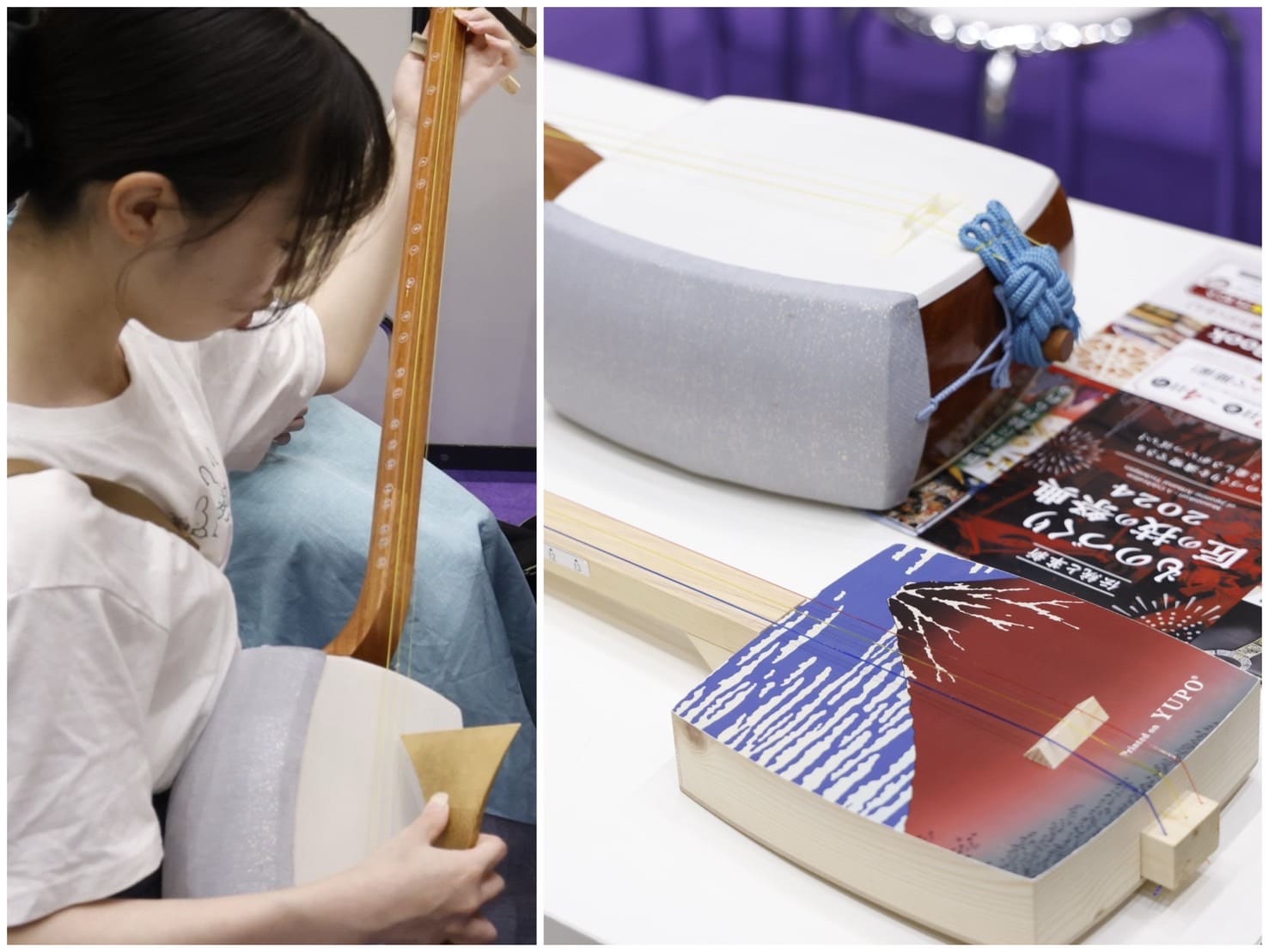

つくって、弾いて体感〜東京三味線・東京琴

東京三味線・東京琴のブースでは、三味線の楽しさを知ってもらうための催しとして、ミニ三味線づくり、演奏家によるミニコンサート、三味線の皮張と棹づくりの実演が行われていたよ。ミニ三味線づくりは、自分で三味線を組み立てる体験プログラム。しかも、完成した手作り三味線で「さくら さくら」を弾いて、曲をマスターするんだ。三味線は、中国の三弦がルーツ。約400年前に琉球(今の沖縄)に伝わって三線となり、室町時代末期に大阪の堺に伝来して広まったものなんだ。三味線づくりは、関西ではすべての工程が分業化されているけど、東京三味線は、一人の職人が細工から仕上げまで行うのが特徴なんだって。こうした体験機会を通じて、若い世代にも親しんでもらい、三味線の新しい魅力をアピールしたいそうだよ。三味線の可能性がどんどん広がっていくといいね。

素朴で、愛らしい土人形〜津屋崎人形

津屋崎人形は、約250年前に福岡県の津屋崎地区で始まった土人形だよ。もともとは博多人形の流れを汲むもので、素朴でやさしい形状と鮮やかな色彩が特徴。今回の出展では、絵付け体験や人形の製作工程、1,000種以上もある人形の種類と歴史がわかるパネルも展示されていたよ。

人形は、表裏2枚の型に指で粘土を押し付けていく「手押し製法」で作るんだ。素手で形をつくり、焼き上げたら、素焼きの状態で白く塗り、その上から色付けしていくよ。2枚の型でつくるので、丸っぽい素朴な形が魅力。武者人形、笛、福助など、それぞれの時代に合わせていろいろなタイプの人形が作られてきたんだ。昔の型は今も残っていて、現役で使い続けているんだって、すごいね。ブースでは、耐水性のあるアクリル絵の具を使ったモマ笛の絵付け体験が行われていたよ。モマ笛は、フクロウをかたどった土笛で、津屋崎では、フクロウのことを「モマ」と呼ぶんだ。フクロウが先を見通す力を持つとされていることから、縁起物として昔から寺社などで授与されていたそうだよ。最近は、アパレルブランドとのコラボ作品もあり、若い人から“エモかわいい!”って人気なんだって。素朴な愛らしさが魅力だね。

怖いけど、どこかやさしい〜浮立面(ふりゅうめん)

壁に飾られた鬼の面で目を引いたのが、「浮立面」のブース。浮立面は、佐賀県鹿島市に古くから伝わる「面浮立(めんぶりゅう)」という踊りでかぶる面。五穀豊穣や雨乞い祈願など、奉納神事には欠かせない伝統芸能で、笛や鐘、太鼓を演奏しながら練り歩くことから「浮立」といわれ、踊りの時にかぶる面を「浮立面」というんだ。浮立面には雌雄があり、男面は災いを家に招き入れないため、口をグッと閉じているのに対し、女面は幸せを口から吸い込むために口を開けて舌を出しているよ。地区ごとに面相が異なり、どれも一見、怖いけど、作り手は表情に厳しさだけでなく、やさしさも表わすよう意識しているんだって。今は踊り用以外に、魔除けの意味を込めた工芸装飾用も製作しているよ。ブースの実演では、ダイナミックな荒彫りからきめ細かに面を仕上げていく手仕事の変化に引き込まれたよ。

日本固有の文化として〜畳

平安時代の貴族の屋敷で板の間に置く敷物として使われていた畳は、い草を使った床材として、日本の気候や風土に適した固有のものなんだ。昔の住居では当たり前だった畳も、時代の流れとともに、住まいや暮らし方が変化し、畳の種類やサイズが増え、黒や茶が主流だった畳縁がカラフルになるなど、生活スタイルに応じて選べるようになってきたんだ。ブースでは、伝統的な手織りの畳床や畳表の展示をはじめ、建材床や樹脂畳といった新しい畳など、いろいろな種類の畳を実際に見ることができるとあって、大勢の人で賑わっていたよ。人気だったのは、ミニ畳の製作体験。子供たちが大勢参加し、1日で100枚以上もつくられたそうだよ。こうした機会を通じて、畳の心地よさを知ってもらえるといいね。

手を使う面白さを実感〜内装

内装のブースでは、ミニランプシェードの製作体験、手づくりマイ団扇の製作が大盛況だったよ。ランプシェードの製作体験では、発泡スチロールの台座に竹ひごをピラミッド型に組み立て、そこに糊で和紙を張り、中にLEDランプを入れるんだ。 「張る」という内装の基本技能を体験し、手を使うものづくりの面白さを実感してもらうのが目的。紙を張るという単純作業だけど、きれいに仕上げるのは、なかなか難しそう。アドバイスを受けながら、だんだん上手く張れるようになり、最後にきれいに仕上がった時の子供たちの笑顔は、本当に嬉しそう。最初はできなくても続けるうちに、上手くできるようになっていく、その成長の喜びや達成感は、ものづくりならでは。体験プログラムは、そうしたものづくりの原点を体験する良い機会だね。子供たちがここで実感した楽しさや手応えが、いつの日か、ものづくりの世界の扉を開くことにつながるといいな。

祭典の3日間、会場には大勢の人が訪れ、どのブースも大盛況だったよ。ものづくりに関心のある人が、こんなに多くいることに驚いたよ。体験プログラムに参加する人たちの楽しそうな表情、ブースを見学し、匠たちの話に耳を傾ける人たちの真剣な眼差しに、日本のものづくりの未来を感じたよ。

#TOKYOものづくり部

#TOKYOものづくり部

#113

#113 #112

#112 #111

#111 #110

#110 #109

#109 #108

#108 #107

#107 #106

#106