伝統工芸の技東京の伝統工芸品の動画や施策を紹介します

東京都の伝統工芸品として指定されている42品目をご紹介します

東京の伝統工芸品は、長い年月を経て東京の風土と歴史の中で育まれ、時代を超えて受け継がれた伝統的な技術・技法により作られています。

伝統工芸品は、手作りの素朴な味わい、親しみやすさ、優れた機能性等が大量生産される画一的な商品に比べて、私たちの生活に豊かさと潤いを与えてくれます。

さらに地域に根ざした地場産業として地域経済の発展に寄与すると共に、地域の文化を担う大きな役割を果たしてきました。

現在、42品目が東京都の伝統工芸品として指定されています。

村山大島紬(むらやまおおしまつむぎ)

村山織物協同組合

村山大島紬の始まりは、江戸時代後期と言われています。1920年頃、綿織物の「村山紺絣」と絹織物の「砂川太織」の2つが合流して、絹織物としての村山大島紬が織られるようになりました。板染め注入染色法という独特の技術で染められた絣糸を用いることが特徴です。

東京染小紋(とうきょうそめこもん)

東京都染色工業協同組合

小紋の始まりは室町時代にさかのぼります。江戸時代に全国から集まる大名の裃(かみしも)を染めるようになり、産地が形成され華やかに発展しました。染には伊勢型紙が用いられ、その繊細な幾何学模様と単彩の中にも粋で格調高い趣があります。

本場黄八丈(ほんばきはちじょう)

黄八丈織物協同組合

八丈島に自生する草木を染色とした草木染めで、絹糸を黄・樺・黒の三色に染め上げ、手織りによって織り上げられています。室町時代に八丈島から黄袖の名で絹織物が献上されたという記録があり、江戸時代以後、粋な縦縞、格子縞が織られ、日常着として広く親しまれるようになりました。

江戸木目込人形(えどきめこみにんぎょう)

東京都雛人形工業協同組合

発祥は、江戸時代中期から京都の賀茂でつくられた「賀茂人形」にあります。胴体の木地に筋目をつけ、そこに衣裳地を木目込んでつくられたことから「木目込人形」と呼ばれるようになりました。今日の江戸木目込人形は「賀茂人形」と比べ、顔が痩せ型で小味のきいた細かい目鼻立ちが特徴です。

東京銀器(とうきょうぎんき)

東京金銀器工業協同組合

江戸時代中期に、彫金師の彫刻する器物の生地の作り手として、銀師(しろがねし)と呼ばれる銀器職人や、かんざし、神輿金具等を作る金工師と呼ばれる飾り職人が登場したことが「東京銀器」の始まりでした。現在では、酒器や茶器などの生活必需品や装飾品などが作られています。

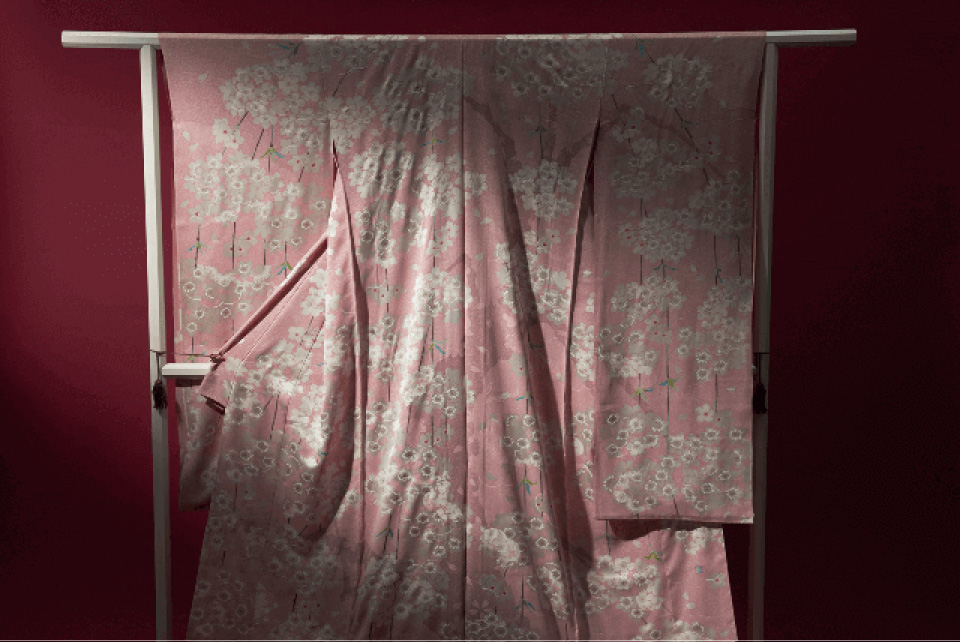

東京手描友禅(とうきょうてがきゆうぜん)

東京都工芸染色協同組合

手描友禅は、江戸時代に京都の絵師「宮崎友禅斎」によって広められたと言われています。江戸の洗練された庶民文化の中に江戸の友禅として発展し、江戸の粋を現代に伝えています。型紙を用いずに下絵から色挿し、仕上げまでの工程を手描きによって染付けします。

多摩織(たまおり)

八王子織物工業組合

「桑の都」と呼ばれた八王子では、古くから絹が織られ、文政年間には様々な技法が導入され、明治初期には、多くの技術・技法が定着しました。多摩織は、御召織(おめしおり)、紬織(つむぎおり)、風通織(ふうつうおり)など5つの織物の総称で、多摩織独特の渋い味わいが特徴です。

東京くみひも(とうきょうくみひも)

江戸くみひも伝承会

日本は、世界でも珍しいくらい「ひも」の発達した国だといわれ、くみひもの起源は、江戸時代以前にさかのぼります。徳川幕府の開設により武具の需要が高まり、くみひもの生産が盛んになりました。地味の中にも、粋があり、ワビ・サビと言われる渋好みの色使いが特徴です。

江戸漆器(えどしっき)

東京都漆器商工業協同組合

江戸漆器は1590年に江戸城に入城した徳川家康が京都の漆工を招いたのが始まりと言われています。享保時代以降は庶民の日常品として普及し、茶道具、座卓を始め多様な製品が生産されました。特に、そば道具やうなぎの重箱などの業務用品食器が特色です。

江戸鼈甲(えどべっこう)

東京鼈甲組合連合会

鼈甲の歴史は古く、正倉院の宝物の中にも鼈甲の装飾品が見られます。江戸時代に張り合わせの技法が伝えられ、複雑な造形ができるようになり、町人文化の台頭とともに豪華な櫛、かんざしなどが作られるようになりました。特に眼鏡粋製造は東京が主産地となっています。

江戸刷毛(えどはけ)

東京ハケ・ブラシ協会

刷毛の歴史は古く、かつては、植物のキビの毛を用いて漆を塗る道具として使用していたと言われています。「江戸刷毛」は、江戸中期の文献に当時の刷毛が紹介されていること由来します。刷毛の命は毛先であり、毛先を整えるとともにクセ直しと脂分の除去が大切な工程となっています。

東京仏壇(とうきょうぶつだん)

東京唐木仏壇工業協同組合

元禄時代に指物師が仕事の合間に独自の技法で製作したのが始まりで、仏教の繁栄により仏壇製作に専念するようになりました。唐木材(黒檀や紫檀など)により作られ、江戸の渋好みの伝統による錺(かざり)金具を使わないシンプルな作りが特徴です。

江戸つまみ簪(えどつまみかんざし)

東京髪飾品製造協同組合

江戸つまみ簪は、小さく刻んだ布切れをつまんで作ることに由来します。江戸時代の初期に江戸城の大奥で古くなった着物を再利用して遊び感覚で簪にしたのが始まりと言われています。最近ではお正月、七五三、成人式などで女性の着物姿を一層ひきたたせています。

東京額縁(とうきょうがくぶち)

東京額縁工業協同組合

日本では昔から生活空間を彩る屏風形式の絵画が愛好され、額縁が本格的作られるようになったのは明治時代を迎え、欧米文化の洋画(油絵)の技術が流入されてからです。今日では日本古来の漆技術を活かし、時代の要求に沿った新感覚の額縁が製作されています。

江戸象牙(えどぞうげ)

東京象牙美術工芸協同組合

古代エジプトでは豪華な家具や装身具に象牙が用いられ、日本には奈良時代に中国からの象牙彫り技法が伝えられました。象牙は、象の門歯が伸びたもので、滑らかな肌ざわり、美しい光沢、半透明の乳白色の色調に特徴があり、江戸時代には根付け、髪飾りなどに愛用されました。

江戸指物(えどさしもの)

江戸指物協同組合

江戸の町で発達した江戸指物は、木目の表情を主役に据え、見た目には華奢でありながら、堅牢に仕上げるのが特徴です。江戸指物の技術は、無垢材ならではの気難しさをなだめ、実用的な美へと昇華させる仕事なのです。指物職人は、無垢の木材にとことん手をかけ、極力狂いのない木製品製作を心がけています。

江戸簾(えどすだれ)

東京簾工業協同組合

清少納言の「枕草子」によると、平安時代の宮廷生活で簾(御簾)が使われていました。江戸の繁栄につれ、武家屋敷、神社仏閣をはじめとして、広く庶民にも使われており、専門の御簾師もいたと言われています。天然素材の味わいをそのまま活かしているのが特徴です。

江戸更紗(えどさらさ)

東京都染色工業協同組合

更紗(SARASA)は今から三千年以上前の遠い昔、インドで発祥し、日本には室町時代に伝えられたと言われています。更紗の魅力は、木綿に染められた五彩(臙脂えんじ、藍、緑、黄、茶)のカラフルな染め模様にあり、型紙を30枚以上使い、丁寧に色を重ねて作り上げます。

東京本染ゆかた・てぬぐい(とうきょうほんぞめゆかた・てぬぐい)

関東注染工業協同組合

平安時代に入浴に際身にまとった湯帷子(ゆかたびら)に始まり、江戸時代には湯上り用に木綿の単(ひとえ)が流行し、その後、外着にも用いられるようになりました。現在では、「注染」という世界でも類を見ない技法を用い、「東京本染ゆかた」と「東京本染てぬぐい」が作られています。

江戸和竿(えどわざお)

江戸和竿組合

江戸時代の享保年間に天然の竹を用いた「継ぎ竿」が作られました。日本特産の布袋竹(ほていたけ)、矢竹(やだけ)、淡竹(はちく)などの様々な種類の竹を使い分け、竹の表皮を活かした漆仕上げをして、あらゆる魚の種類に応じた竿を制作しています。

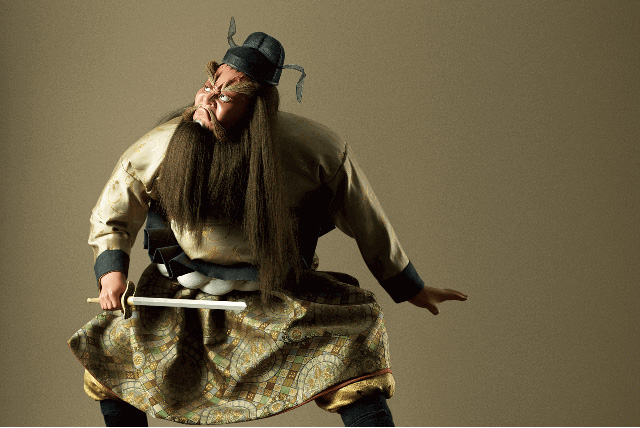

江戸衣裳着人形(えどいしょうぎにんぎょう)

東京都雛人形工業協同組合

雛人形、五月人形、市松人形など衣裳を着付ける人形の総称です。江戸時代初期に京都の影響を受けて始まり、江戸中期から後期にかけて度重なる禁令のため江戸独自の発展をとげ、小ぶりで渋い江戸好みの質の高い人形が生み出されました。現在もその風情は受け継がれています。

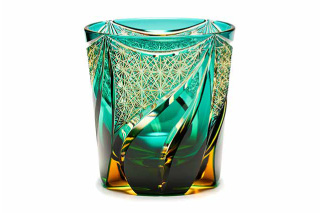

江戸切子(えどきりこ)

江戸切子協同組合

江戸時代後期、江戸大伝馬町のビードロ屋、加賀屋久兵衛が金剛砂を用い切子技法を工夫したのが江戸切子の始まりと言われています。切子とは、硝子の表面に金盤や砥石を用いて様々な文様をカットをする技法で、菊、籠目などの伝統文様を種々組み合わせた切子文様が特徴的です。

江戸押絵羽子板(えどおしえはごいた)

東京都雛人形工業協同組合

江戸時代に浮世絵師が多く活躍し、歌舞伎役者の羽子板が人気を博しました。「押絵」とは、厚紙等の台紙に布を貼ったり、布に錦をくるんで厚みを持たせた部品を作ったりして立体的な絵を作る技術で、正月の縁起物、女子の成長を祝う品として親しまれています。

江戸甲冑(えどかっちゅう)

東京都雛人形工業協同組合

端午の節句は、男の子の健やかな成長を祝う、古くからの伝統行事です。江戸時代後期には、飾り甲冑が作られ、飾り物とされていました。製造工程は複雑多岐で、金工漆工、皮革工芸、組紐などのあらゆる伝統工芸技法を集大成しているのが特徴です。

東京籐工芸(とうきょうとうこうげい)

籐事業協同組合

籐は、主に東南アジアに自生するヤシ科の植物で、地球上で最も長く生長の早い植物と言われています。古くは戦国武士の弓に挽籐が用いられ、江戸時代には生活用品として一般的に普及しました。今日では、しなやかで軽く、丈夫な籐製品は、日常生活に定着しています。

江戸刺繍(えどししゅう)

東京刺繍協同組合

我が国に現存する最古のものは飛鳥時代の繍仏(仏像を刺繍で表現したもの)です。装飾としての刺繍は、平安時代以降であり、公家社会を背景にその豪華さを競いました。江戸時代には、町人の衣類にも刺繍が施され、江戸刺繍が栄えました。

江戸木彫刻(えどもくちょうこく)

日本木彫連盟江戸木彫刻

木彫刻の歴史は仏教の伝来と共に始まったと言われます。平安時代には仏像が彫られ、江戸時代には社寺建築の柱などに装飾を施す建築彫刻が発達しました。現在でも、仏像などの置物彫刻や、みこし、葬祭具等の付属彫刻、欄間などの建築彫刻といった木彫刻が作られています。

東京彫金(とうきょうちょうきん)

日本彫金会

彫金の技術は古墳時代を起源としています。江戸時代には刀剣のほか、煙管(きせる)、根付などにも用いられました。鏨(たがね)一つで丹念に彫り、様々な模様を描き出し、さらに独特の着色方法を用いて、精錬された味わいを持つ作品を生み出しています。

東京打刃物(とうきょううちはもの)

東京刃物工業協同組合

「日本書紀」によると、日本の鍛冶の始まりは敏達天皇の時代(6世紀)と言われています。武士階級の台頭につれて切れ味の鋭い日本独自の打刃物が発達し、その後、文明開化とともに洋風刃物の製作が行われ、今日まで続く東京打刃物の基礎が築き上げられました。

江戸表具(えどひょうぐ)

一般社団法人東京表具経師内装文化協会

表具・表装の技術は、仏教とともに中国から伝わり、その後、床の間の発生や茶道の興隆により需要が増え、江戸時代には上流社会の必需品となりました。伝統的な色目使いを重んじた格調高い取り合わせを基調とし、掛軸は、丈は短め、色調は淡彩、淡白なところに特徴があります。

東京三味線(とうきょうしゃみせん)

東京邦楽器商工業協同組合

三味線の祖は中国の三弦(さんげん)にあり、14世紀末に元から琉球国を経て、室町永禄年間に大阪の堺に渡来し、当時琵琶法師が小唄や踊唄に合わせて演奏しました。東京三味線は、全工程(除く胴作り)を一人で製作しています。

江戸筆(えどふで)

一般社団法人東京文具工業連盟

「筆」は、文房四宝(硯・墨・筆・紙)の1つです。610年頃、高句麗の僧が、製法を伝えたのが筆の始まりと言われています。江戸中期に商人の台頭とともに寺子屋の急増で需要が増大し、筆職人の技術も進歩して、多くの江戸名筆を生みました。

東京無地染(とうきょうむじぞめ)

東京都染色工業協同組合

染法の中で最も基本的な染で、植物で布地に色付けすることから始まりました。 仏教の伝来と共に、藍、紅花が渡来し、奈良・平安時代に技術が確立され、江戸時代には江戸紫、江戸茶などの無地染が江戸庶民文化として芽生え、庶民の間で広く愛用されました。

東京琴(とうきょうこと)

東京邦楽器商工業協同組合

琴は、奈良時代に雅楽として中国から伝来し、安土桃山時代にあみだされた筑紫琴が源流となっています。その後、琴師の重元房吉が琴の長さや厚み、ムクリ(縦方向のソリ)に改良を加え、音量、音質に東京琴の特徴を出しました。

江戸からかみ(えどからかみ)

江戸からかみ協同組合

唐の国から渡ってきた紋唐紙は、時とともに江戸の武家や町人の住まいの装飾として、襖や壁に用いられるようになり、享保年間には江戸に千型もの版木があったと言われるほど隆盛を誇りました。木版摺りをはじめ、捺染摺り、砂子蒔きなど、その意匠と技術は今も受け継がれています。

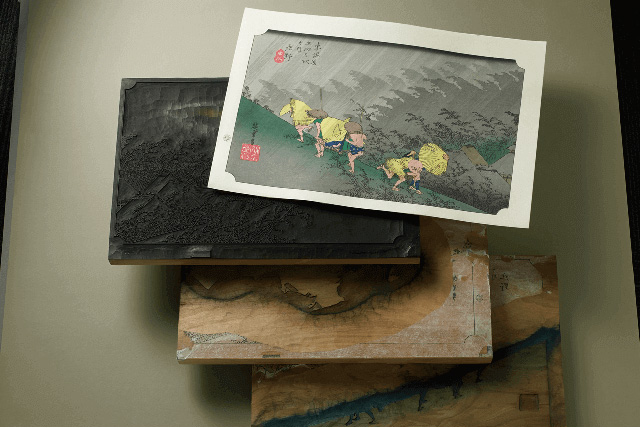

江戸木版画(えどもくはんが)

東京伝統木版画工芸協同組合

木版画の歴史は古く、約1,200年前に木版を利用して衣服の文様を表した蛮絵(ばんえ)が正倉院に所蔵されています。江戸時代に下絵を書く絵師、版木に彫る彫師、紙に摺る摺師の分業体制が形成され、歌麿、北斎、広重等の精緻な表現技法の確立により完成の域に達しました。今もなお、その技術を継承した職人たちの手によって木版画が制作されています。

東京七宝(とうきょうしっぽう)

東京七宝工芸組合

七宝は、金、銀、銅などの金属製の下地にガラス質の釉薬をのせて高温で焼成する工芸品です。東京七宝は、江戸初期、平田道仁が朝鮮からの渡来人に七宝技術を学び、凹部に色付けしたものが始まりと言われており、現在では装身具、校章、社章などの多くに用いられています。

東京手植ブラシ(とうきょうてうえぶらし)

東京ハケ・ブラシ協会

19世紀の中頃、世界に向けての開国とともに、日本を訪れた欧米人への日常生活用ブラシ(洋服ブラシ、馬洗いブラシ等)が必要となり、幕府・各藩は洋式軍制を導入したことでブラシ製造工業が発展しました。手植ブラシは、機械植えに比べ、植毛が密であり、多様な台材が使用できます。

江戸硝子(えどがらす)

一般社団法人東部硝子工業会

日本の硝子製造は、弥生時代に始まり、江戸における硝子は18世紀の初め、鏡、眼鏡、風鈴等を製造したのが始まりとされています。欧州の技術の導入により、明治時代初期に製造方法を近代化し、東京の下町の地場産業として発展しました。

江戸手描提灯(えどてがきちょうちん)

東京提灯業組合

16世紀の初め、室町時代に初期の提灯と認められる籠提灯(かごちょうちん)が使われたのが始まりと言われ、江戸時代に提灯が普及しました。提灯に描き入れる文字は江戸文字と言われ、線の入れ方を工夫して、バランスよく遠くからも見やすく描くのが特徴です。

東京洋傘(とうきょうようがさ)

東京都洋傘協同組合

東インド艦隊司令長官マシュー・ペリー提督が日米和親条約締結のために1854(安政元)年に浦賀に来航した際、上陸した海軍の上官数名が洋傘をさしていた姿が、はじめて大勢の江戸庶民の目に触れる機会だったといわれています。欧米との貿易が始まると、洋傘も本格的に輸入されるようになりましたが、一般の人々の手には届かない高級品でした。手縫いからミシン縫製へと縫いは進化しましたが、親骨と受け骨とが接合する部分に、表生地との擦れを避ける接合ダボ巻を付ける。骨を取り纏めているロクロ部分に指先を傷めないよう、ロクロ巻を付ける、など今日素材精度が上がった中で、伝統技術のこれらの手法を受け継いでいる傘が、「東京洋傘」です。

東京手彫り印章(とうきょうてぼりいんしょう)

東京印章協同組合

日常でも、人生の節目においても、「印章」は自己の権利や義務、所有の“唯一無二”の証明として日本人の社会生活に密接に関わってきました。江戸時代から続く東京手彫り印章は、文字のデザイン、字入れ、荒彫りといった異なる技術が必要とされますが、すべての工程を熟練の職人がたった一人で行うことが特徴です。他に類を見ない技術力は、機械では決して真似ることができない“唯一無二”の芸術作品とも言えます。

東京都の伝統工芸品等の施策紹介

東京の伝統工芸品(TRADITIONAL CRAFTS OF TOKYO)

東京の伝統工芸品の歴史や各伝統工芸品の特徴、魅力などを広く掲載しています。各伝統工芸品の動画なども掲載されています。

※各伝統工芸品目の動画は本サイトとリンクしています。

手仕事プロジェクト(東京手仕事)

現代の消費者が求める伝統工芸品の新商品を創り出すとともに、国内外に新たな市場を切り開くことを目指し、伝統工芸品の新しい商品開発や、国内外に向けた普及を促進する取組です。洗練された伝統工芸の動画が掲載されています。

江戸東京きらりプロジェクト

江戸東京の伝統ある技や老舗の産品等を新たな視点で磨きをかけ、東京を代表するブランドとして、その価値と魅力を国内外に発信することで、インバウンドの更なる増加や、伝統の技の継承の実現を目指しています。東京ブランドとして名品の動画が掲載されています。

#TOKYOものづくり部

#TOKYOものづくり部