私たちが普段、何気なく利用しているエレベーターは、社会生活に欠かせないインフラであり、ビルやマンションなどの建物空間を快適に移動する手段として大切な役割を果たしているよ。エレベーター用意匠器具の専門メーカーとして、1933年の創業以来、押しボタンや到着灯、表示灯などの製造を手掛けてきた島田電機製作所さんを訪ね、エレベーターの押しボタンの製造現場を見学してきたので、わざねこがリポートするね。

エレベーターの意匠器具製造、ひと筋

創業以来、90年にわたり、エレベーター関連の意匠器具製造において高い専門性を磨いてきた、島田電機製作所さん。手がけているのは標準品ではなく、オフィスビルやホテル、商業施設、複合施設などのオーダーエレベーターに使われる特注品が主なんだ。建物ごとに異なるデザイン・設計によって製作されるものだから、デザイン性と機能性を熟知したオーダーメイドなものづくりで、社内3部門8グループで一貫生産しているのが特徴。営業技術部がお客様からの依頼をメーカー経由で受け、設計部が提供されたデザイン画を基に設計図面を引き、製造部が板金、アクリル部品の製造、組立、検査、納品まで、各工程間で連携しながら、ワンストップによる効率的なものづくりをしているよ。一貫生産することで、工程間のロスを削減し、設計構造を工夫してコストを抑え、社員が主体的に改善活動に取り組みながら、品質向上、超短納期も可能にしているんだ。では、実際の作業工程を見てみよう。

ノコ盤をカットしている様子(左上の写真)

ノコ盤をカットしている様子(左上の写真)

バフ研磨している様子(右上の写真)

研磨前>研磨中>研磨後(下の写真)

ボタンを作る

ボタンとなるアクリル部分の製造工程では、アクリル材料を大まかにノコ盤でカットし、マシニングセンタで細かく削っていくよ。形状に合わせて刃物を選定し、回転数や速度、加工手順など最適の方法で加工していくんだ。削った時についた刃物の跡は、表面にペーパーをかけてきれいにし、さらに透明度の高い面に仕上げるため、高速で回転するホイール状の布(バフ)に軽く押し当てながら磨き上げるバフ研磨を行うよ。全体を均一に仕上げるには、繊細な力加減が必要で、経験が求められる難しい作業なんだ。

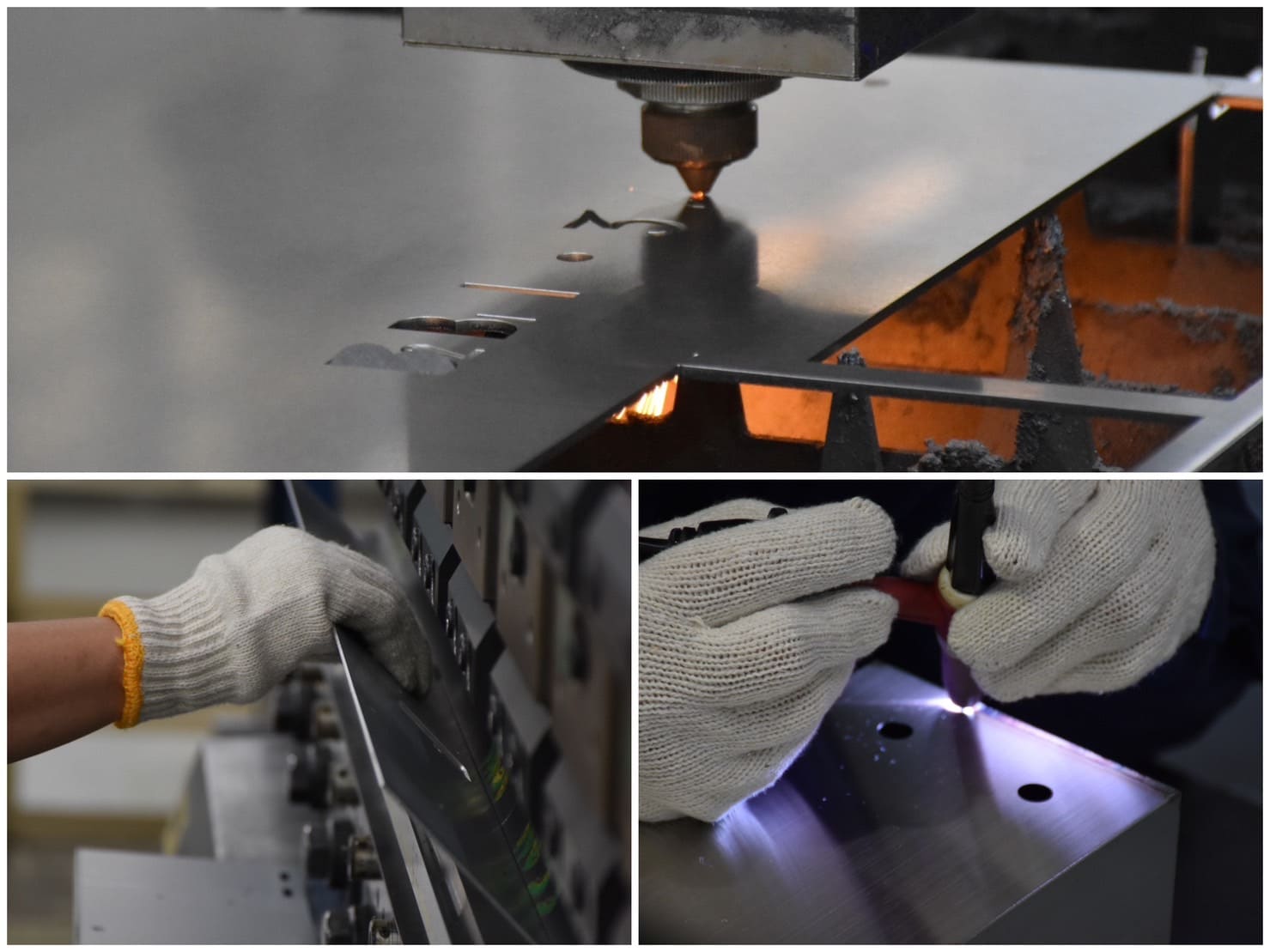

レーザー加工の様子(上の写真)

レーザー加工の様子(上の写真)

ベンダー(曲げ)加工の様子(左下の写真)

溶接の様子(右下の写真)

操作盤を加工する

操作盤に使われるステンレスや鋼板などの板材は、光の熱エネルギーで、ボタンや数字など、指定の形に切り抜くレーザー加工をするよ。熱で変形しないように切り抜くには、ノウハウが必要なんだ。その後は、曲げ加工機で指定の角度に板材を曲げるベンダー(曲げ)加工をするよ。角度や全体の形状、材質の厚みなどに応じて加工し、複数の曲げがある場合は、どこから曲げるか、その順番も重要なんだ。ステンレスを加工する際は、表面に曲げキズが出ないよう注意が必要だよ。曲げの後は、板材にスタッドというボルトを溶接するよ。このスタッド溶接作業は、材料とスタッドの間に電圧をかけて溶接する方法で、スタッドの太さや材料の厚さに応じて電圧を決めるんだ。

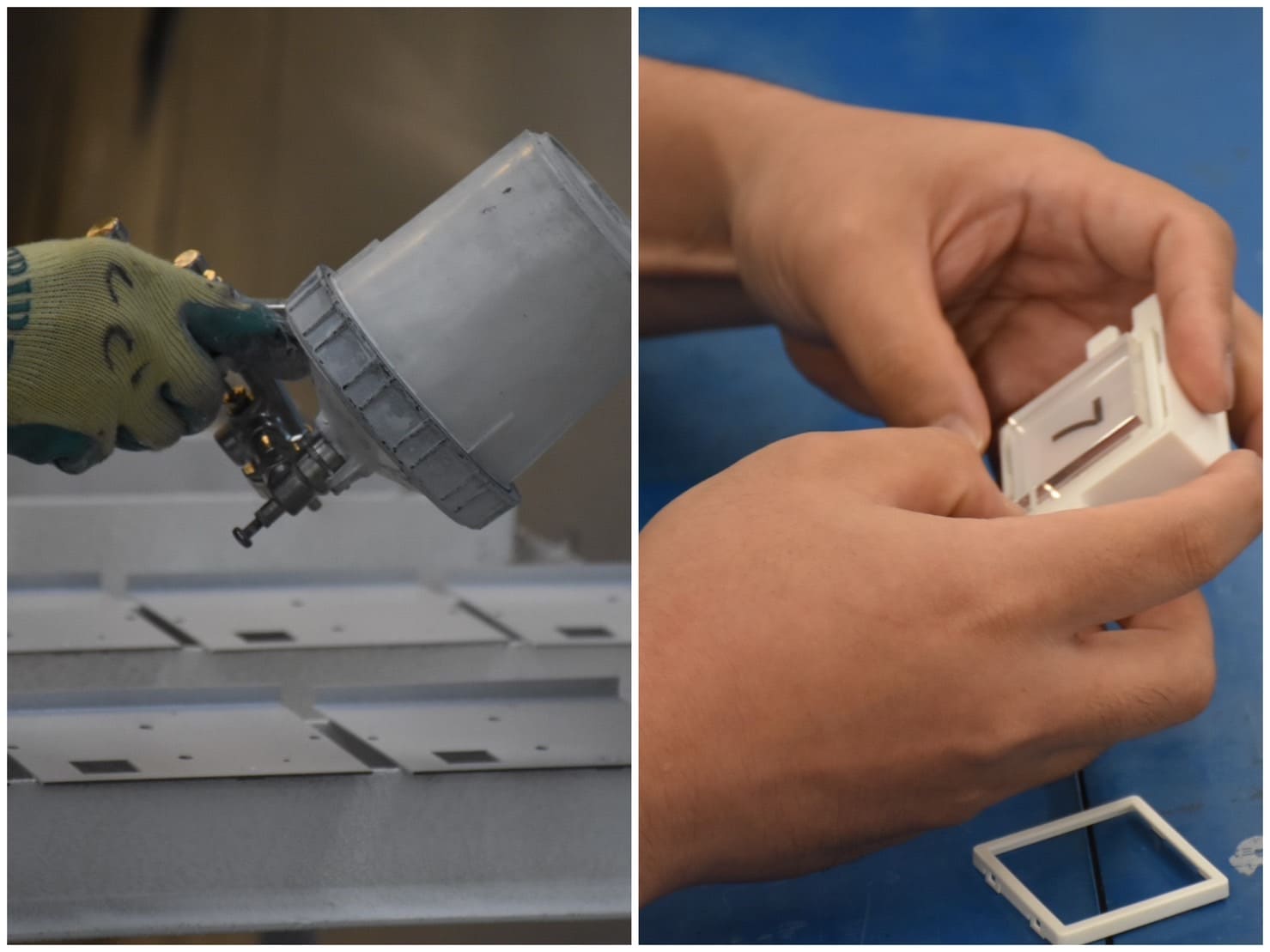

塗装の様子(左の写真)

塗装の様子(左の写真)

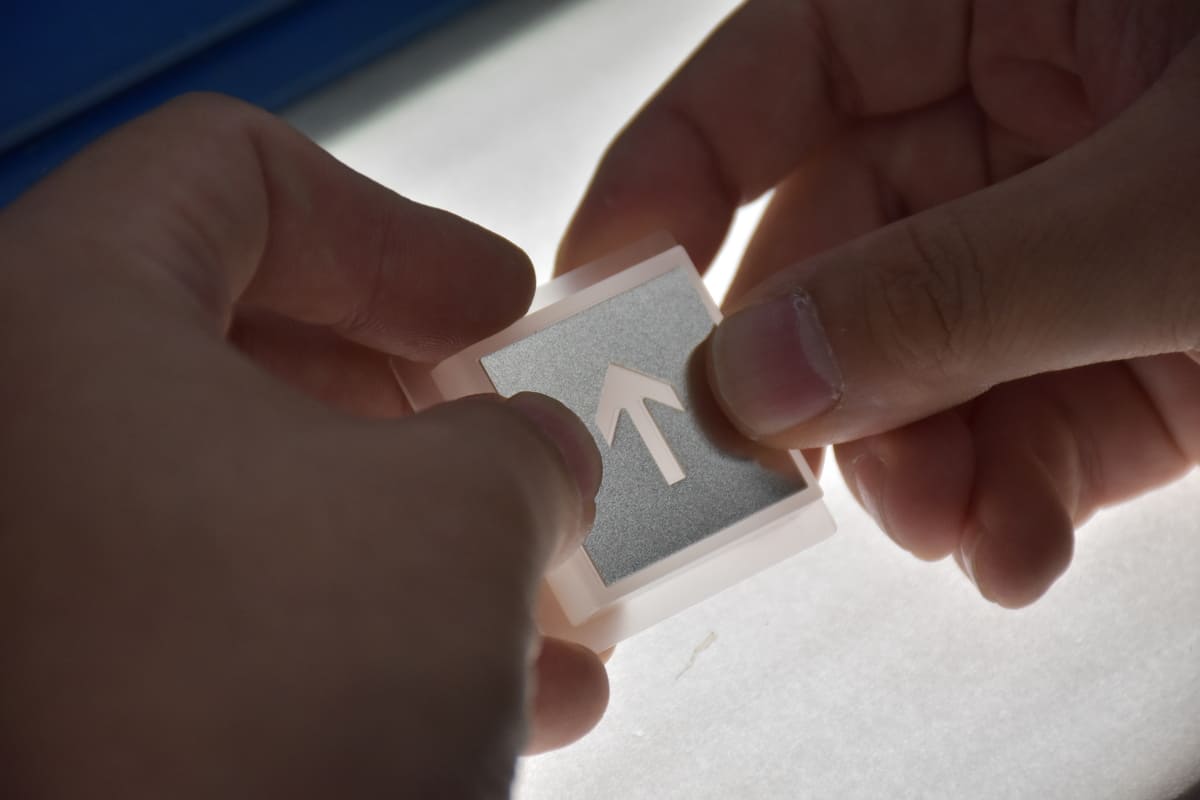

組立の様子(右の写真)

塗装・組立・最終検査

次は、アクリル材と板材の塗装だよ。アクリル材は、光の反射効率を上げるため白塗装を施し、デザイン部品の光漏れを防ぐための白+グレーの2重塗装をし、板材の板金塗装では、さび止めのためのグレー塗装をするんだ。乾燥したら、いよいよアクリル材と板材の部品の組み立て。組立作業は、ボタンなどのデザイン部品と操作盤の電気部品に分かれていて、この作業を経て完成品になるんだ。最終検査では、お客様の要望や社の品質基準を満たしているか、しっかりチェックするよ。デザイン性が求められる製品なので、キズ、ムラ、ズレ、ソリ、ユガミはないかの確認はとても大切。 最後に寸法、通電を確認して、検査終了。

建築物のコンセプトが形に表れる

こうして製造されるボタンや表示灯などは、それが組み込まれるビルや建物のコンセプトに基づいてデザインが決まるんだ。だから、最終的に組み込まれて初めて、完成した建築物とともに、コンセプトが目に見える形になるんだ。それを目にした瞬間、“なるほど!だからこういうデザインだったのか!”とわかるんだって。エレベーターのボタンや表示灯のデザインというのは、時代の流れが表れるもの。その変遷をたどれば、世の中の変化や時代性が見えて、とても面白いよ。建築物というスケールの大きいものに携わることができるところも、この仕事の魅力だね。

どのボタンが、いちばん劣化する?

エレベーターを呼ぶ押しボタンは「ホールボタン」といい、ボタンの形状には丸型・角型があり、表示される矢印、数字、マークなどの書体は自由に選べるんだって。エレベーター内の操作パネルには、階数を表す数字が並んでいるけど、操作パネルのボタンで最も劣化が激しいのは、なんだと思う?実は、「閉まる」ボタンなんだって!みんな、知ってた?

普段、何気なく押しているエレベーターのボタンだけど、たくさんの種類があって、いろいろな工程を経て作られていて、しかも、そこにはさまざまな工夫や技術、ものづくりへの想いが込められているんだね。

| 社名 | 株式会社 島田電機製作所 |

|---|---|

| 本社所在地 | 東京都八王子市大和田町3-11-1 |

| TEL | 042-656-1401 |

| 主な業務内容 | エレベーター用意匠器具を中心としたオーダーメイドのモノづくり企業 |

| ホームページ | 株式会社 島田電機製作所のホームページへ |

#TOKYOものづくり部

#TOKYOものづくり部

#117

#117 #116

#116 #115

#115 #114

#114 #113

#113 #112

#112 #111

#111 #110

#110