伝統的な匠の技やものづくりの技能・技術の魅力を発信する「ものづくり・匠の技の祭典2022」。日本のものづくりの伝統を受け継ぐ若い人たち向けのプログラムや座談会、東京以外の地域からの出展ブースの様子などを、わざねこがお伝えするよ!

未来の匠たちが、日本のものづくりのこれからを熱く語ったよ!

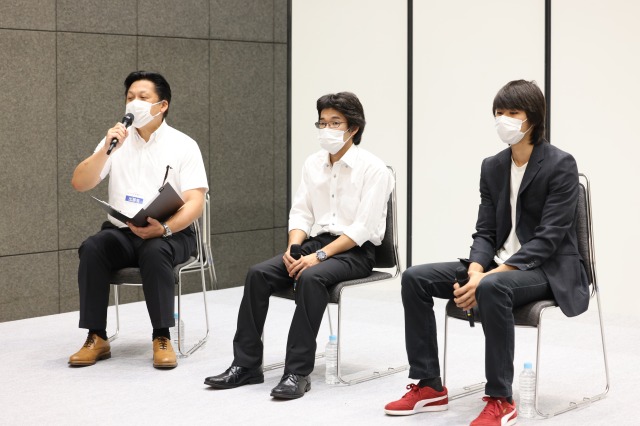

若者向けイベントコーナーでは、ものづくりのこれからについて語る若手職人さんの座談会が開催されていたよ!過去にものづくり部特集記事で取り上げた、溶接士の中村翠さん、パティシエの宇川景子さん、家具職人の遠藤隼さんが登壇、ものづくりの面白さややりがい、目指す職人像など、熱いトークを繰り広げたよ。

一度家庭に入ってから社会復帰して溶接士になったり、保育士の資格を取得してからパティシエの専門学校に入学したり、30歳を目前に家具職人に転職したり、職人の道に入ったタイミングは三者三様。職人さんは、若いうちからその業界に入っていないとダメなのかなと思っていたけれど、子供の頃からの「ものづくりが好き」という想いで、いろいろな道を経験しながら職人になることができるんだね。人生は一度きり、好きなことを仕事にするチャンスは誰にでもある!だから、年齢や性別、未経験であることなど、不安や迷いはあっても飛び込んでみてほしいという言葉に励まされたよ。

[3人の特集記事は、こちら]

溶接士 中村 翠さん

パティシエ 宇川 景子さん

家具職人 遠藤 隼さん

現役高校生と卒業生が、工業高校の魅力をアピール!

「工業分野を担う高校生が熱く語る!座談会」は、前半、技能五輪に出場した都立工業高校の卒業生2名が登壇、技能五輪の体験談などを語ったよ。技能五輪全国大会は、23歳以下の国内の青年技能者を対象に、42の職種で技能レベル日本一を競う大会。お二人が出場した建築大工職種では、大会の2カ月くらい前に「小屋組」という屋根の形を作る課題が発表されたら、本番に向けて図面の研究や木材を加工する練習を重ねるんだ。仕事を休んで準備に集中する選手もいるんだって!大会では1日目7時間、2日目5時間と、長時間にわたる課題製作で、体力的・精神的にとても大変と語っていたよ。二人とも大工さんを目指して、中学校卒業と同時に弟子入りするか迷ったけれど、高校卒業の資格を取っておこうと工業高校に進んだそうだよ。結果、自分が目指す業界以外の勉強もできたし、将来の選択肢や他業界に進む仲間とのネットワークも増えたから、工業高校に進んで良かったんだって。しかも、建築大工技能士やとび技能士、溶接、危険物取扱者など、さまざまな資格を在学中に取得できるんだ。これも工業高校の大きなメリットだね。

後半は、産業系と技術系の工業高校に在籍する現役高校生による専門学科高校の紹介。東京都には現在、22校の工業学科系の都立高校があるんだ。1つの都道府県における工業系高校の数としては、全国的にもトップクラス!ものづくりから流通、販売までを総合的かつ実践的に学ぶ全国でも数少ない産業高校では、産業技術に関する基礎的な知識と技術や、彫金、ガラス工芸、染色などの伝統工芸を学ぶ一方、コンピュータを使ったデザインや造形などにも力を入れていて、伝統と最新技術を融合する新しい価値創造に挑戦しているんだ。科学技術科設置校では、科学技術者、研究者として活躍する人材の育成を目指し、研究活動や発表会、フィールドワークなど、特色のある取り組みを取り入れているんだって。工業系の高等学校といっても多種多様で、学び・経験・取得できる資格もいろいろ。登壇した生徒たちはみんな生き生きとしていて、充実した高校生活を送っている様子がうかがえたよ。いいね、工業高校!

高校生などが裏千家の茶道を体験

若者向け体験プログラムとして、高校生が裏千家のお点前(てまえ)を体験したよ。まずは、和装着付け体験で浴衣を着付けてもらい、茶室前に集合。この茶室は、「ものづくり・匠の技の祭典」を初めて開催した2016年に、造園、左官、建具、表具、タイルの匠たちがその技を結集して造り上げた「匠創庵」。4時間程で組立てできるユニークだけど、本格的な茶室なんだ。タイル張りの露地を通り、「にじり口」という狭くて低い入り口へ。なぜ隠し扉みたいな入り口かというと、裏千家の祖・千利休が、茶室の中ではみんな平等ということを示すために、頭を下げなければ入れないほど低くしたんだって

参加者は、座った時の手の合わせ方、手先を八の字にするお辞儀の作法、お茶のいただき方を教わり、いよいよお点前。お茶の前にまず、お菓子をいただくんだ。お茶を出されたら、茶碗を次の人との間に置き、「お先に」と挨拶。茶碗を自分の内膝の前に置いたら、ご亭主に挨拶して、「お点前、ちょうだいします」とおじぎし、茶碗を左手にのせて、右手を添え、手前に二度回す。これは相手に茶碗の正面を向けて敬意を表し、謙虚な心でいただくため。飲み終えたら、飲み口を人差し指と親指で拭き清め、二度回して元に戻し、畳の縁外に置いて、茶碗を拝見。茶碗からご亭主の意図や心を汲み取るのは、相手への礼儀でもあるんだ。奥深い茶道の世界の一端に触れた貴重な時間。作法は難しそうだったけど、茶室ではすべての人が平等で、一つ一つの所作に気を配り、相手を敬うことが重要なんだね。

全国のこけし2,000点以上が勢揃い!

祭典では、東京以外の地域からの出展もあったんだ。青森県からやってきた「津軽こけし」のブースでは、こけしの絵付け体験や匠による製作実演、そして、青森県・津軽地方の作品を中心に、東北6県の伝統こけし工人の手による作品など、全国各地のこけし2,000点以上を展示・販売していたよ。昔ながらの伝統的なこけしから、今風にアレンジされた作品もあり、こけしの幅広さにびっくり!今、津軽のこけし工人会には17名が所属していて、こけしづくりは、師匠について弟子が学び、その技術や作風を受け継ぎながら続けられているんだ。手づくりのこけしの魅力は、その多様さ。きれいな顔立ちのこけしを作る人もいれば、親しみのある顔立ちの作品もあって、作家の個性によって描き方が違うのが魅力。キレイ系、面白系、子供が描いたような素朴系など、いろいろ。こけしの表情を見比べて、お気に入りのこけしを見つけるのも楽しいね。

「ものづくり・匠の技の祭典2022」レポートは以上です!匠の技を見て、さわって、体験できて、わざねこのものづくりへの関心は、より一層深まったよ。みんなにもぜひ、こうしたイベントなどの機会に、ものづくりの面白さに触れてほしいな。

#TOKYOものづくり部

#TOKYOものづくり部

#74

#74 #73

#73 #72

#72 #71

#71 #70

#70 #69

#69 #68

#68 #67

#67